|

День российской науки - праздник учёных, исследователей, всех тех, кто всерьёз занимается наукой. Ежегодно 8 февраля отмечает свой профессиональный праздник научное сообщество России. Ценность науки состоит в способности изменить жизнь человечества, сделать её полнее, комфортнее, безопаснее. Соответственно, научный прогресс не должен стоять на месте, так как человек постоянно развивается и для комфортной жизни ему нужно всё больше новых приспособлений и технологий. День российской науки - праздник учёных, исследователей, всех тех, кто всерьёз занимается наукой. Ежегодно 8 февраля отмечает свой профессиональный праздник научное сообщество России. Ценность науки состоит в способности изменить жизнь человечества, сделать её полнее, комфортнее, безопаснее. Соответственно, научный прогресс не должен стоять на месте, так как человек постоянно развивается и для комфортной жизни ему нужно всё больше новых приспособлений и технологий.

День российской науки, как и многие другие праздники в РФ, приурочен к историческому событию - Академия наук России была образована 295 лет назад именно 8 февраля.

Россия, за годы своего существования подарила миру множество известных имён, которые внесли заметный вклад в мировую науку. Поэтому, праздник - День российской науки, имеет для нас особенное значение.

Назвать научную область, в которой русские учёные не смогли отличиться великими открытиями трудно. Русские учёные оставили огромное наследие в химии, физике, медицине, астрономии, космонавтике и других научных направлениях.

Благодаря таким учёным, как Михаил Ломоносов, Дмитрий Менделеев, Иван Павлов, Сергей Королёв - наука стала для России тем мощным ресурсом, который в государстве позволяет реализовывать экономические преобразования. Заметный вклад в развитие мировой науки и всего человечества внесли Игорь Курчатов, Константин Циолковский, Пётр Капица, Лев Ландау и многие другие.

По праву труд гениальных российских учёных можно сравнить с подвигом. Многие из них, ценой собственной жизни и здоровья, осуществляли эксперименты и добивались положительных результатов. Работа российских учённых способствовала формированию потенциала страны, который обеспечивает процветание нации. И именно поэтому, День российской науки настолько важен для всех жителей России.

Россия в свое время стала первой страной мира, где разработали учение о биосфере. Именно она впервые в мире запустила искусственный спутник Земли в космос, и ввела в строй атомную электростанцию (АЭС).

Советские и российские учёные не раз получали престижную Нобелевскую премию - первым её удостоился академик Иван Павлов, за работу по физиологии пищеварения в 1904 году. Также Нобелевскими лауреатами в разные годы становились: десять учёных за выдающиеся открытия в области физики, в том числе: П.Я. Черенков, И.Е. Тамм, И.М. Франк, Н.Г. Басов, А.М. Прохоров, А.А. Абразцов, В.Л. Гинзбург, Ж.И. Алфёров. Лауреатом по физиологии и медицине - И.И. Мечников, в области химии - Н.Н. Семёнов, экономики - Л.В. Канторович. Это звание было присвоено также пяти нашим поэтам и писателям: И.А. Бунину, Б.А. Пастернаку, М.А. Шолохову, А.И. Солженицыну и И.А. Бродскому. Кроме того, в числе Нобелевских лауреатов находится несколько десятков учёных, выходцев из России, сделавших свои выдающиеся открытия после выезда из страны, работая в известных зарубежных научных организациях.

Последним российским лауреатом премии на данный момент является физик Константин Новосёлов. Он получил премию за новаторские эксперименты в области исследования двумерного материала графена в 2010 году.

Развитие науки очень важно, как для России, так и для всего человечества. Она открывает путь в будущее, спасает жизни, даёт нам возможность познавать окружающий мир и тайны вселенной.

Наука - двигатель прогресса. Благодаря её развитию в мире существует множество высоких технологий, медицинских открытий, бытовых и промышленных приборов, облегчающих и улучшающих жизнь человека.

Юбилей Российской Академии наук. История создания.

Наша страна подарила миру немало учёных, которые совершили важнейшие научные открытия, во многом изменившие жизнь не только своей страны, но и всего человечества. Научный потенциал России велик, что неоднократно отмечалось и Нобелевским комитетом, и другими престижными международными премиями.

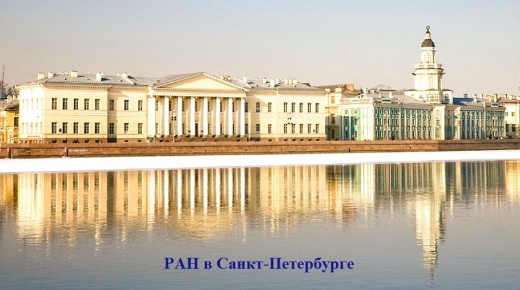

Российская академия наук существует без малого 300 лет и объединяет под своим крылом тысячи учёных, которые работают на благо людей и делают нашу жизнь более комфортной, безопасной и интересной.

И всё же, много ли мы знаем о РАН? Как, когда и кем создавалась Российская академия наук?

8 февраля 2019 года Российской академии наук исполняется 295 лет.

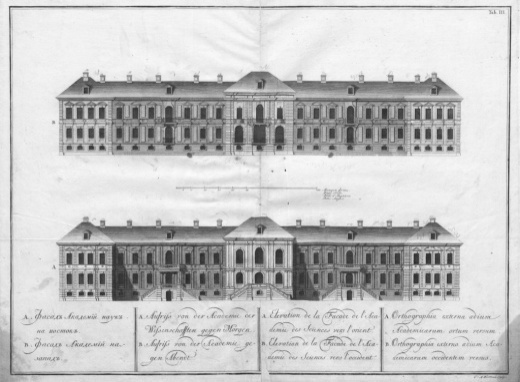

2 февраля (22 января по ст. ст.) 1724 года на заседании Правительствующего Сената император Пётр I одобрил составленный лейб-медиком Лаврентием Блюментростом проект основания учреждения, ранее в России невиданного, - Академии наук. Точнее, «академии наук и курьёзных художеств». 8 февраля (28 января по ст. ст.) того же года Правительствующему Сенату объявлен именной указ императора «Об учреждении Академии Наук и Художеств». Эту дату ныне и полагают днём основания отечественной Академии наук, хотя академия реально заработала лишь уже после смерти Петра. 2 февраля (22 января по ст. ст.) 1724 года на заседании Правительствующего Сената император Пётр I одобрил составленный лейб-медиком Лаврентием Блюментростом проект основания учреждения, ранее в России невиданного, - Академии наук. Точнее, «академии наук и курьёзных художеств». 8 февраля (28 января по ст. ст.) того же года Правительствующему Сенату объявлен именной указ императора «Об учреждении Академии Наук и Художеств». Эту дату ныне и полагают днём основания отечественной Академии наук, хотя академия реально заработала лишь уже после смерти Петра.

Впоследствии она неоднократно переименовывалась:

1724 – Академия наук и художеств в Санкт-Петербурге;

1747 – Императорская академия наук и художеств в Санкт-Петербурге;

1803 – Императорская академия наук (ИАН);

1836 – Императорская Санкт-Петербургская академия наук;

1917 – Российская академия наук (РАН);

С 25 июля 1925 года – Академия наук СССР (АН СССР);

С 21 ноября 1991 года – Российская академия наук (РАН).

Как и многие другие грандиозные события в России, основание научной академии связано с именем Петра I, и подошёл он к этому вопросу со всей своей скрупулёзностью, дотошностью, «жадностью до знаний» и жаждой к переменам. Мотивация у него была вполне прагматично-государственная. Как писал в январе 1721 года Блюментросту известный немецкий философ Христиан Вольф: «Его Императорское Величество имеет намерение учредить Академию Наук и при ней другое заведение, где бы могли знатные лица изучать необходимые науки, а вместе с тем водворить художества и румёсла, о чём и писал ко мне за несколько недель перед тем…». Уже из переписки Петра с тем же Вольфом ясно, что речь шла о создании не просто некоего сообщества учёных, а, говоря современным языком, мощного научно-образовательного центра - собственно академии (со своим издательством), университета и гимназии. Как полагал государь, если завести только академию, то «науки не скоро в народе расплодятся». Если же создать лишь один университет, в стране не будет надёжной системы образования, поскольку молодые люди должны не только «началам обучаться», но затем и «выше градусы науки воспринять». Как и многие другие грандиозные события в России, основание научной академии связано с именем Петра I, и подошёл он к этому вопросу со всей своей скрупулёзностью, дотошностью, «жадностью до знаний» и жаждой к переменам. Мотивация у него была вполне прагматично-государственная. Как писал в январе 1721 года Блюментросту известный немецкий философ Христиан Вольф: «Его Императорское Величество имеет намерение учредить Академию Наук и при ней другое заведение, где бы могли знатные лица изучать необходимые науки, а вместе с тем водворить художества и румёсла, о чём и писал ко мне за несколько недель перед тем…». Уже из переписки Петра с тем же Вольфом ясно, что речь шла о создании не просто некоего сообщества учёных, а, говоря современным языком, мощного научно-образовательного центра - собственно академии (со своим издательством), университета и гимназии. Как полагал государь, если завести только академию, то «науки не скоро в народе расплодятся». Если же создать лишь один университет, в стране не будет надёжной системы образования, поскольку молодые люди должны не только «началам обучаться», но затем и «выше градусы науки воспринять».

По своей структуре и задачам Российская академия наук существенно отличалась от западных академий.

Основное отличие академии российской от зарубежных аналогов - с момента создания (и поныне) - в том, что это учреждение сугубо государственное:

во-первых, его основало государство, оно изначально находилось «на балансе» государства, финансировалось из государственной казны, члены академии получали жалованье и пенсии от государства, им жаловали государственные награды, они считались состоящими на государственной же службе и имели классные чины. Обязанности, возлагаемые на академиков (профессоров), были разнообразными: следить за научной литературой и составлять по своей специальности сводки научных результатов, участвовать в еженедельных заседаниях и годичных публичных собраниях Академии, давать научные справки и проверять предлагаемые Академии новые открытия, составлять для студентов курсы по своей науке, а также читать лекции.

Во-вторых, она фактически образовывала неразрывное единство с Академическим университетом и гимназией, которые создавались при ней. Формально это были отдельные учреждения, но и в состав членов академии, и в преподавательский штат университета входили одни и те же люди (то есть новая академия должна была совмещать функции научного исследования и обучения). Каждый академик должен был составить учебное руководство в пользу учащегося и каждый день по часу заниматься публичным преподаванием своего предмета. Академик должен был приготовить одного или двух воспитанников, которые бы со временем могли заступить на его место, причём император Пётр выразил желание, «чтобы такие были выбираемы из славянского народа, дабы могли удобнее русских учить».

Первым её президентом стал Лаврентий Блюменпрост, медик по специальности. Начальный состав академии включал только иностранных специалистов. По мере подготовки отечественных учёных и профессоров они постепенно заменяли иностранцев.

Одним из первых российских учёных начал работать в академии вернувшийся в 1742 году из заграничной командировки в Германию Михайло Ломоносов, впоследствии прославивший российскую науку. В числе первых четырёх российских учёных он был назначен профессором химии в Московском университете, позднее названный его именем, и возведён в ранг членов Академии. В 1746 году он выпустил учебник по экспериментальной физике на русском языке, по которому учились несколько поколений студентов. Ломоносов проявил себя, как чрезвычайно разносторонний учёный. Им был открыт закон сохранения массы, впоследствии экспериментально подтверждённый французским учёным Лавуазье. В 1748 году Ломоносов создал первую в России научно-исследовательскую и учебную лаборатории и построил завод художественного стекла. Он провёл обширные исследования в области горного дела, астрономии. Велика его роль в развитии русского языка, он создал учебник «Российская грамматика». Одним из первых российских учёных начал работать в академии вернувшийся в 1742 году из заграничной командировки в Германию Михайло Ломоносов, впоследствии прославивший российскую науку. В числе первых четырёх российских учёных он был назначен профессором химии в Московском университете, позднее названный его именем, и возведён в ранг членов Академии. В 1746 году он выпустил учебник по экспериментальной физике на русском языке, по которому учились несколько поколений студентов. Ломоносов проявил себя, как чрезвычайно разносторонний учёный. Им был открыт закон сохранения массы, впоследствии экспериментально подтверждённый французским учёным Лавуазье. В 1748 году Ломоносов создал первую в России научно-исследовательскую и учебную лаборатории и построил завод художественного стекла. Он провёл обширные исследования в области горного дела, астрономии. Велика его роль в развитии русского языка, он создал учебник «Российская грамматика».

Как известно, без книги нет науки. Пётр I понимал это, как никто другой. Замысел царя о формировании Библиотеки складывался, видимо, спонтанно, исходя из опыта собственного обучения и увиденного за границей, а также из общения с учёными и государственными деятелями. Однако ясно было одно - новая царская библиотека должна была принадлежать, как и прежде, государю и одновременно быть публичной. Придавая большое значение роли Библиотеки в просвещении страны, Пётр I стремился открыть её двери для посетителей. Когда Петру предложили установить плату за вход в Библиотеку и Кунсткамеру, тот заявил, что никто не будет ходить туда за деньги. «Я еще приказываю, – сказал Пётр, – не только всякого пускать сюда даром, но если кто приедет с компаниею смотреть редкости, то угощать их на мой счет чашкою кофе, рюмкою вина или водки, либо чем-нибудь иным, в самых этих комнатах». Во Как известно, без книги нет науки. Пётр I понимал это, как никто другой. Замысел царя о формировании Библиотеки складывался, видимо, спонтанно, исходя из опыта собственного обучения и увиденного за границей, а также из общения с учёными и государственными деятелями. Однако ясно было одно - новая царская библиотека должна была принадлежать, как и прежде, государю и одновременно быть публичной. Придавая большое значение роли Библиотеки в просвещении страны, Пётр I стремился открыть её двери для посетителей. Когда Петру предложили установить плату за вход в Библиотеку и Кунсткамеру, тот заявил, что никто не будет ходить туда за деньги. «Я еще приказываю, – сказал Пётр, – не только всякого пускать сюда даром, но если кто приедет с компаниею смотреть редкости, то угощать их на мой счет чашкою кофе, рюмкою вина или водки, либо чем-нибудь иным, в самых этих комнатах». Во  исполнение приказа царя библиотекарю выдавали ежегодно на угощение посетителей 400 руб. Значение этого факта даже сегодня трудно переоценить. С маленького объявления в петербургской газете «Ведомости» от 26 ноября 1728 г. в России закрепляется важнейшее правило библиотечной работы - обеспечение общедоступности национального книгохранилища для всех читателей. исполнение приказа царя библиотекарю выдавали ежегодно на угощение посетителей 400 руб. Значение этого факта даже сегодня трудно переоценить. С маленького объявления в петербургской газете «Ведомости» от 26 ноября 1728 г. в России закрепляется важнейшее правило библиотечной работы - обеспечение общедоступности национального книгохранилища для всех читателей.

Российская академия наук сегодня - это сердце российской науки. Ей подведомственны около 550 научных учреждений, включая институты, научные центры, обсерватории, научные станции, музеи, библиотеки, архивы, заповедники, ботанические сады Российская академия наук сегодня - это сердце российской науки. Ей подведомственны около 550 научных учреждений, включая институты, научные центры, обсерватории, научные станции, музеи, библиотеки, архивы, заповедники, ботанические сады  и другие организации, в которых работает более 55 тысяч научных сотрудников. Наибольшее число научных открытий было сделано отечественными учёными в советское время в разных отраслях науки. и другие организации, в которых работает более 55 тысяч научных сотрудников. Наибольшее число научных открытий было сделано отечественными учёными в советское время в разных отраслях науки.

В настоящее время Российская академия наук насчитывает 932 члена.

Подготовлено с использованием материалов сайтов:

http://www.ras.ru/ - сайт РАН

https://porusski.me/2017/10/27/013-rossijskaya-akademiya-nauk/ - История РАН

https://www.sovsekretno.ru/articles/id/4029/ - Академия наук, от Петра I до В. Путина

https://www.proza.ru/2019/01/09/1122 - Пётр I и создание Российской Академии Наук

ООН: 2019 - Международный год периодической таблицы в честь

150-летия гениального творения Дмитрия Менделеева

ООН провозгласила 2019 год годом таблицы Менделеева. ООН провозгласила 2019 год годом таблицы Менделеева.

Почти в каждой химической лаборатории на нас со стен смотрит периодическая таблица химических элементов. Её создание – успех научной мысли, заслуга русского ученого-химика Дмитрия Ивановича Менделеева, который в 1869 году выписал известные элементы (в то время их было 63!) на карточки, а затем расположил их по столбцам и строкам в соответствии с их химическими и физическими свойствами.

В ознаменование 150-летия этого поворотного момента в науке ООН провозгласила 2019 год Международным годом периодической таблицы химических элементов.

Этого события давно ждали и за него боролись исследователи, судьба которых неразрывна с судьбой российской науки. Колоссальная работа, которую на протяжении последнего года вели Международный союз по теоретической и прикладной химии (IUPAC), Российская академия наук, Министерство образования и науки РФ, Министерство иностранных дел РФ, Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева, многие российские и зарубежные учёные, завершилась триумфом. Этого события давно ждали и за него боролись исследователи, судьба которых неразрывна с судьбой российской науки. Колоссальная работа, которую на протяжении последнего года вели Международный союз по теоретической и прикладной химии (IUPAC), Российская академия наук, Министерство образования и науки РФ, Министерство иностранных дел РФ, Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева, многие российские и зарубежные учёные, завершилась триумфом.

Открытие Международного года Периодической таблицы химических элементов состоялось 29 января в штаб-квартире ЮНЕСКО. В течение всего года планируется проведение ряда мероприятий, посвящённых 150-летию создания Периодической таблицы русским учёным Д. Менделеевым, считающимся одним из отцов современной химии.

Торжественное мероприятие открыли Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, президент Французской академии наук Пьер Корволь и Генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев. В мероприятии приняли участие учёные, представители частного сектора и эксперты. В рамках мероприятия состоялось выступление лауреата Нобелевской премии по химии 2016 года профессора Бернарда Феринга на тему «Периодическая таблица для общества и будущего».

Также состоялась презентация образовательной инициативы ЮНЕСКО «1001 изобретение: путешествие от алхимии к химии». Эта инициатива, предназначенная для школьников, пройдёт по всему миру в 2019 году. Она объединит дидактические материалы и практические научные эксперименты для лучшего понимания химии и многочисленных способов её применения.

Стоит отметить, что Мировое научное сообщество в разных частях света по-разному восприняло систему Д. Менделеева. Неоднократно предпринимались попытки оспорить приоритет русского учёного, также как и создать таблицу до него. К примеру, за несколько десятков лет до Менделеева расположить химические элементы в определённом порядке и упорядочить их в таблицу, а также придумать для них некоторые довольно интересные символы, которые не «прижились», попытался химик Джон Далтон. Также за несколько лет до того, как Менделеев взялся за дело со своей колодой самодельных карточек, Джон Ньюлендс тоже пытался создать таблицу, распределив элементы в соответствии с их свойствами. Стоит отметить, что Мировое научное сообщество в разных частях света по-разному восприняло систему Д. Менделеева. Неоднократно предпринимались попытки оспорить приоритет русского учёного, также как и создать таблицу до него. К примеру, за несколько десятков лет до Менделеева расположить химические элементы в определённом порядке и упорядочить их в таблицу, а также придумать для них некоторые довольно интересные символы, которые не «прижились», попытался химик Джон Далтон. Также за несколько лет до того, как Менделеев взялся за дело со своей колодой самодельных карточек, Джон Ньюлендс тоже пытался создать таблицу, распределив элементы в соответствии с их свойствами.

Однако гениальность Менделеева заключалась в том, что он не включил в свою таблицу. Он понимал, что некоторых элементов не хватает, но они будут открыты. Поэтому там, где Далтон, Ньюлендс и другие включили в таблицы то, что было известно, Менделеев оставил место для неизвестного, заглянув сквозь время далеко в будущее. Ещё более удивительно, что он точно предсказал свойства недостающих элементов.

И именно великий русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев опубликовал свою первую схему Периодической таблицы в статье «Соотношение свойств с атомным весом элементов» в журнале Русского химического общества 150 лет тому назад, в 1869 году. А до того, в феврале 1869 года, им было разослано научное извещение об этом важнейшем открытии ведущим химикам мира. Тогда многие известные химики отнеслись к сообщению Д. Менделеева об открытии Периодического закона и создании Периодической таблицы химических элементов с напыщенным равнодушием. Ни одна европейская страна не включала информацию о Периодической системе химических элементов в учебные планы по химии вплоть до ХХ века. В зарубежных химических лабораториях очень часто присутствует Периодическая таблица химических элементов, на которой не указано имя великого Д. Менделеева. Иногда называются имена местных химиков, занимавшихся классификацией элементов, в надежде увековечить их труд, напечатав красивые таблицы, которые по своей сути всегда повторяют ту, что была впервые предложена русским учёным Д. Менделеевым. И именно великий русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев опубликовал свою первую схему Периодической таблицы в статье «Соотношение свойств с атомным весом элементов» в журнале Русского химического общества 150 лет тому назад, в 1869 году. А до того, в феврале 1869 года, им было разослано научное извещение об этом важнейшем открытии ведущим химикам мира. Тогда многие известные химики отнеслись к сообщению Д. Менделеева об открытии Периодического закона и создании Периодической таблицы химических элементов с напыщенным равнодушием. Ни одна европейская страна не включала информацию о Периодической системе химических элементов в учебные планы по химии вплоть до ХХ века. В зарубежных химических лабораториях очень часто присутствует Периодическая таблица химических элементов, на которой не указано имя великого Д. Менделеева. Иногда называются имена местных химиков, занимавшихся классификацией элементов, в надежде увековечить их труд, напечатав красивые таблицы, которые по своей сути всегда повторяют ту, что была впервые предложена русским учёным Д. Менделеевым.

Вы обратили внимание на вопросительные знаки в первоначальной таблице Менделеева? Например, рядом с символом Al (алюминий) есть пустая клетка для неизвестного металла. Менделеев предсказал, что у него будет атомная масса 68, плотность шесть граммов на кубический сантиметр и очень низкая температура плавления. Шесть лет спустя Поль Эмиль Лекок де Буабодран открыл галлий и, конечно же, вписал его в таблицу прямо в свободную клетку с атомной массой 69,7, плотностью 5,9 г/см3 и температурой плавления настолько низкой, что он становится жидким в руке. Такие же пустые клетки в таблице Менделеев оставил для скандия, германия и технеция (который был открыт лишь в 1937 году, через 30 лет после его смерти).

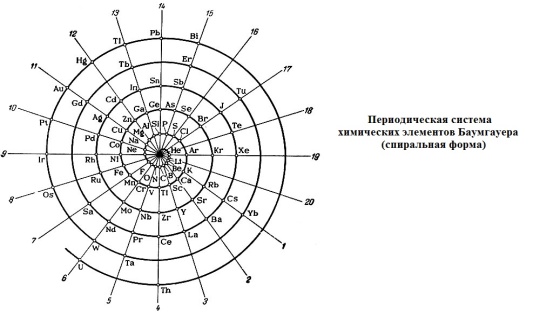

На первый взгляд таблица Менделеева не очень похожа на ту, с которой мы знакомы. Кроме того, таблица устроена не так, как наш современный вариант этой системы, элементы в которой мы теперь располагаем в виде двухмерной таблицы - столбцов и строк.

Но как только вы развернёте таблицу Менделеева на 90 градусов, становится очевидным её сходство с современным вариантом. Например, галогены - фтор (F), хлор (Cl), бром (Br) и йод (I) (в таблице Менделеева обозначено символом J) - все оказываются рядом друг с другом. Сегодня они расположены в 17-м столбце таблицы (или 17-й группе, как предпочитают называть его химики). Переход от этого варианта к знакомой схеме может показаться незначительным, но спустя годы после публикаций Менделеева было много экспериментов с альтернативными вариантами расположения элементов. Ещё до того, как таблица приобрела свой постоянный вид с разворотом под прямым углом, люди предлагали целый ряд странных и замечательных конфигураций.

Одним особенно ярким примером является опубликованная в 1870 году спиральная система элементов Генриха Баумгауера, в центре которой расположен водород, а элементы в порядке увеличения их атомной массы расположены от центра по спирали. Элементы, попадающие на каждый из радиусов спирали, имеют общие свойства, как и элементы столбца (группы) в современной таблице. Была и довольно странная «гантелеобразная» конфигурация периодической системы, предложенная в 1892 году Генри Бассетом. Одним особенно ярким примером является опубликованная в 1870 году спиральная система элементов Генриха Баумгауера, в центре которой расположен водород, а элементы в порядке увеличения их атомной массы расположены от центра по спирали. Элементы, попадающие на каждый из радиусов спирали, имеют общие свойства, как и элементы столбца (группы) в современной таблице. Была и довольно странная «гантелеобразная» конфигурация периодической системы, предложенная в 1892 году Генри Бассетом.

И всё же к началу XX века таблица приняла знакомую нам горизонтальную форму, и её вариант, предложенный в 1905 году Альфредом Вернером, выглядел на удивление современно. Впервые инертные газы оказались в своем (знакомом сегодня) положении на правом краю таблицы. Вернер также попытался последовать примеру Менделеева, оставив пробелы, хотя он довольно переусердствовал с предположениями об элементах легче водорода и ещё одном элементе, который должен был занять место между водородом и гелием (ни одного из них не существует). Несмотря на этот довольно современный вид таблицы, предпринимались дальнейшие попытки изменить её конфигурацию. И всё же к началу XX века таблица приняла знакомую нам горизонтальную форму, и её вариант, предложенный в 1905 году Альфредом Вернером, выглядел на удивление современно. Впервые инертные газы оказались в своем (знакомом сегодня) положении на правом краю таблицы. Вернер также попытался последовать примеру Менделеева, оставив пробелы, хотя он довольно переусердствовал с предположениями об элементах легче водорода и ещё одном элементе, который должен был занять место между водородом и гелием (ни одного из них не существует). Несмотря на этот довольно современный вид таблицы, предпринимались дальнейшие попытки изменить её конфигурацию.

Особенно авторитетным был вариант, предложенный Шарлем Жанетом. К составлению таблицы он подошёл с точки зрения физики и, используя недавно открытую квантовую теорию, создал вариант расположения элементов, основанный на электронных конфигурациях. Многие физики по-прежнему предпочитают созданную им «левостороннюю» таблицу. Интересно, что Жанет тоже оставил свободные клетки для элементов - вплоть до 120, несмотря на то, что в то время было известно только 92 элемента (сегодня нам известно лишь 118). Особенно авторитетным был вариант, предложенный Шарлем Жанетом. К составлению таблицы он подошёл с точки зрения физики и, используя недавно открытую квантовую теорию, создал вариант расположения элементов, основанный на электронных конфигурациях. Многие физики по-прежнему предпочитают созданную им «левостороннюю» таблицу. Интересно, что Жанет тоже оставил свободные клетки для элементов - вплоть до 120, несмотря на то, что в то время было известно только 92 элемента (сегодня нам известно лишь 118).

Современная таблица фактически представляет собой непосредственную доработку варианта, предложенного Жанетом. Щелочные металлы (группа, на первом месте в которой находится литий) и щелочноземельные металлы (группа, начинающаяся с бериллия) были перенесены с крайней правой стороны на левый край таблицы, в результате чего получилась периодическая таблица очень широкая по виду (длиннопериодная форма). Проблема с таблицей такой конфигурации заключается в том, что она не помещается на странице или плакате, поэтому - в основном по эстетическим причинам - элементы f-блока обычно выносятся за пределы основной таблицы и помещаются под ней. Именно так и появился вариант признаваемой сегодня периодической таблицы. Это не значит, что люди не пытаются создать другие конфигурации таблицы, зачастую пытаясь продемонстрировать взаимосвязи между элементами, которые не являются очевидными в обычной таблице. Существуют буквально сотни вариантов таблицы (посмотрите базу данных Марка Лича, собравшего внушительное количество вариантов периодических таблиц, пожалуй, всех, существующих в мире).

Что ни говори, а все эти попытки показывают, как периодическая таблица элементов Менделеева стала традиционным, культовым символом науки.

Подготовлено с использованием материалов сайтов:

http://www.sib-science.info/ru/institutes/khimiki-gotovyatsya-otprazdnovat-23032018 - Химики празднуют год Периодической таблицы Менделеева

https://indicator.ru/news/2017/12/21/oon-2019-god-tablicy-mendeleeva/ - ООН назвала 2019 годом Периодической таблицы Менделеева (химия и науки о материалах)

https://ru.unesco.org/news/otkrytie-mezhdunarodnogo-goda-periodicheskoy-tablicy-himicheskih-elementov-v-yunesko - информация ЮНЕСКО по году Периодической таблицы Менделеева

http://chemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000034/st010.shtml - варианты периодической системы

https://metkere.com/2009/09/periodic-2.html - все периодические таблицы (заметка)

«Умеющий видеть сквозь время»: 185-летию Д. И. Менделеев

8 февраля исполняется 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева - русского учёного с мировым именем, энциклопедиста: химика, физика, метролога, экономиста, технолога, геолога, метеоролога, педагога, академика, на счету которого многочисленные научные открытия, самым известным из которых является «Периодический закон химических элементов», автора более 500 печатных работ, в том числе 60-ти по метрологии. В Санкт-Петербурге учёный жил и работал с 1850 г. по 1907 г. В память о нём только в этом городе установлено 4 памятника и более 10 мемориальных досок. 8 февраля исполняется 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева - русского учёного с мировым именем, энциклопедиста: химика, физика, метролога, экономиста, технолога, геолога, метеоролога, педагога, академика, на счету которого многочисленные научные открытия, самым известным из которых является «Периодический закон химических элементов», автора более 500 печатных работ, в том числе 60-ти по метрологии. В Санкт-Петербурге учёный жил и работал с 1850 г. по 1907 г. В память о нём только в этом городе установлено 4 памятника и более 10 мемориальных досок.

Спектр научных интересов Менделеева был удивительно широким, учёный получил признание как просветитель. Перечень его званий включает более 100 наименований, научная деятельность Д. И. Менделеева была высоко оценена мировыми державами, практически все существовавшие тогда научные сообщества почли за честь предложить ему звание почётного члена.

«Гениальный химик, первоклассный физик, плодотворный исследователь в области гидродинамики, метеорологии, геологии, в различных отделах химической технологии и других сопредельных с химией и физикой дисциплинах, глубокий знаток химической промышленности и промышленности вообще, особенно русской, оригинальный мыслитель в области учения о народном хозяйстве, государственный ум, которому, к сожалению, не суждено было стать государственным человеком, но который видел и понимал задачи и будущность России лучше представителей нашей официальной власти». Такую оценку даёт Д.И. Менделееву известный русский химик и биохимик Л.А.Чугаев.

Биография Менделеева полна интересных фактов, которые чаще всего малоизвестны простому обывателю.

Дмитрии Менделеев – биография

Когда в семье директора Тобольской гимназии 8 февраля 1834 года родился семнадцатый ребёнок - Митя Менделеев, доктор сказал: «Не жилец». То ли хлопоты маменьки помогли, то ли Божий промысел, однако Митенька выжил и окреп. Не раз ещё ему предстоит услышать эти слова и в прямом смысле, и в переносном. Врачи предрекали скорую гибель, в гимназии считали бесперспективным, не принимали в университет, коллеги отрицали его гипотезы, а порой и смеялись. Когда в семье директора Тобольской гимназии 8 февраля 1834 года родился семнадцатый ребёнок - Митя Менделеев, доктор сказал: «Не жилец». То ли хлопоты маменьки помогли, то ли Божий промысел, однако Митенька выжил и окреп. Не раз ещё ему предстоит услышать эти слова и в прямом смысле, и в переносном. Врачи предрекали скорую гибель, в гимназии считали бесперспективным, не принимали в университет, коллеги отрицали его гипотезы, а порой и смеялись.

Когда оппонентам было нечем крыть, в ход шёл последний аргумент: Менделеева уличали в иудейском происхождении. На самом деле фамилия его отца была Соколов. По легенде, Иван Павлович однажды выменивал у купца лошадь - «мену делал», и по созвучию в книге его записали Менделеевым.

Гимназистом Менделеев-младший оказался посредственным. Особенно тяжело давалась латынь - мальчик обладал умом лёгким, быстрым, а всё, что было связано с зубрёжкой, воспринимать отказывался. И всё-таки учиться собрался в Медико-хирургической академии, где латынь надо было знать хорошо.

Поездка в Москву оказалась напрасной: абитуриент попал на вскрытие, где ему сделалось дурно. В Московский университет тоже не взяли. Сегодня в учебниках можно прочитать, что будущий великий химик якобы не выдержал экзамен по химии. Но этот предмет в гимназиях не изучали и вступительного экзамена тем более не устраивали. Всё было прозаичнее: в университеты принимали «по прописке», и гимназист из Тобольска мог учиться только в Казанском университете.

Любящая маменька использовала все связи и знакомства и сумела определить сына в Петербурге. Так Менделеев стал студентом Главного педагогического института, который когда-то окончил его отец.

Спустя некоторое время будущему учёному пришло известие о скоропостижной кончине матери. Чуть позже от туберкулеза умерла сестра Елизавета, а вскоре и сам Дмитрий заболел чахоткой - стрессы и сырой столичный климат сделали своё дело. Врачи в очередной раз заявили Менделееву: «Не жилец» и посоветовали съездить в Крым к Пирогову. Осмотрев юношу, светило медицины рассмеялся: «Ещё всех нас переживешь!» И действительно, болезнь отступила. Спустя некоторое время будущему учёному пришло известие о скоропостижной кончине матери. Чуть позже от туберкулеза умерла сестра Елизавета, а вскоре и сам Дмитрий заболел чахоткой - стрессы и сырой столичный климат сделали своё дело. Врачи в очередной раз заявили Менделееву: «Не жилец» и посоветовали съездить в Крым к Пирогову. Осмотрев юношу, светило медицины рассмеялся: «Ещё всех нас переживешь!» И действительно, болезнь отступила.

Окрылённый Дмитрий вернулся к науке. Он с отличием окончил институт, защитил с интервалом в несколько месяцев две диссертации и в начале 1857 года стал приват-доцентом Санкт-Петербургского университета. Молодому учёному было всего 23 года, он прекрасно разбирался в естественных науках, ему предрекали большое будущее. Менделееву не удавалось постичь только одну формулу...

Дмитрий Менделеев - биография личной жизни: формула любви

Дмитрий часто вспоминал в своей биографии первую встречу с Сонечкой. Судя по записям в её дневнике, и она не забыла.

...Ей 8 лет, папа ведёт её в Тобольскую гимназию на урок танцев. Её ставят в пару с юношей. Ему уже 14, но он почему-то стесняется девочки, отдёргивает руку и уходит. Сонечка закусила губу, чтобы не расплакаться, а он ничего не заметил. Оказалось, заметил.

Почти десять лет прошло с той встречи. И вот уже не Митя, а приват-доцент Дмитрий Иванович встретил в Петербурге Соню Каш. Семья Сони уезжает на мызу в Карелию - влюблённый за ними. До сих пор в Музее-квартире Менделеева хранится гербарий, собранный Дмитрием и Софьей на берегу озера Сайма.

Когда ей исполнилось 18, Менделеев пришёл свататься. Девушка не сказала «да», однако все уже считали её невестой Менделеева. Был назначен день свадьбы, друзья и родные поздравляли счастливого влюблённого, но... Сонечка испугалась скоропалительного брака и заявила отцу, что на венчании скажет «нет». Тот передал её отказ.

Дмитрий слёг. Три дня пил только воду, а на четвёртый пришёл в дом бывшей невесты. «Он горячо целовал мои руки, и они были мокры от его слёз. Мне никогда не забыть этой тяжёлой минуты», - написала Соня в дневнике. В записках Менделеева, напротив, всё просто и по-научному сухо: «Хотел жениться, отказала».

Два года он читал лекции, но всё в Петербурге напоминало о Соне. Чтобы забыться, Менделеев попросил командировку и отправился на два года в Германию. Вернувшись, написал первый в России учебник «Органическая химия», за который получил Демидовскую премию - высшую научную премию в России. Но даже такие успехи не помогали затянуть сердечную рану.

Сестра Ольга решила помочь - отыскала невесту, опять из Тобольска и опять старую знакомую. Феозва была приёмной дочерью Петра Ершова, автора «Конька-Горбунка», учителя в гимназии Менделеева. Старше на шесть лет, некрасивая, нелюбимая... Несмотря на это в апреле 1862 года Менделеев и Феозва обвенчались. Дочка Машенька, родившаяся через год, вскоре умерла. Один за другим появились ещё двое  детей - Володя и Оленька. Но брак трещал по швам: жена не желала понять, чем занимается её муж, скандалила, упрекала в невнимании и пустой трате времени. детей - Володя и Оленька. Но брак трещал по швам: жена не желала понять, чем занимается её муж, скандалила, упрекала в невнимании и пустой трате времени.

Зато юная красавица Анюта Попова восхищалась всем, что делает учёный, и, бывая в доме Менделеевых, с упоением слушала его. Чтобы не доводить до греха, отец Поповой отправил дочь в Италию. Менделеев бросился за ней. Спустя месяц влюблённые объявили о своем намерении пожениться. Разразился скандал: ей 19 лет, ему - 43. Жена дала согласие на развод, но по закону вступать в новый брак можно было только через несколько лет. По слухам, для совершения обряда венчания Менделеев дал священнику огромную по тем временам сумму -10 тысяч рублей.

В этом браке родились четверо детей: Люба, Ваня и двойняшки Маша и Вася. Старшая Люба впоследствии стала женой Александра Блока, именно ей посвящены «Стихи о Прекрасной Даме».

Дмитрий Менделеев - «вещий сон» и водка

Обыватели знают в биографии Менделеева два факта: изобрёл водку и увидел во сне свою знаменитую таблицу. А жаль, ведь сделал он значительно больше. Например, создал бездымный порох и даже наладил его производство. Однако правительство не успело его запатентовать, и изобретение «уплыло» за океан. В результате Россия была вынуждена покупать «менделеевский» порох у США.

Создавая периодическую систему химических элементов, Менделеев расставлял их по возрастанию атомного веса. Часть клеток заполнить было нечем - наука на тот момент знала не так много элементов, - и он оставлял ячейки пустыми. Гениальность системы стала понятна позже, уже после смерти учёного: химики открывали новые элементы, и каждому находилось место в таблице.

Менделеева часто спрашивали, как родилась у него эта гениальная идея. Объяснять подробности дилетантам ученому вскоре надоело, и он стал отшучиваться: мол, устал в лаборатории, лег вздремнуть, увидел сон, а проснувшись, быстро записал всё на листочке. Только одному газетчику Менделеев сказал: «Я над ней, может, двадцать лет думал, а вы считаете: сидел и вдруг... готово».

«Изобретение» учёным водки тоже оказалось мифом. Родился он благодаря диссертации, которую Дмитрий Иванович защитил в 1865 году. Работа называлась «Рассуждение о соединении спирта с водою» и была посвящена изучению взаимодействия двух жидкостей. При этом о водке там речь не шла. На самом деле водка с идеальной крепостью 40° появилась ещё в 1843 году, когда Менделееву исполнилось всего 9 лет. «Изобретение» учёным водки тоже оказалось мифом. Родился он благодаря диссертации, которую Дмитрий Иванович защитил в 1865 году. Работа называлась «Рассуждение о соединении спирта с водою» и была посвящена изучению взаимодействия двух жидкостей. При этом о водке там речь не шла. На самом деле водка с идеальной крепостью 40° появилась ещё в 1843 году, когда Менделееву исполнилось всего 9 лет.

Круг его интересов был чрезвычайно широк. Дмитрий Иванович изучал нефтяные месторождения Кавказа и угольные Донбасса, понимая, что за этим топливом будущее. В 1892 году возглавил Главную палату мер и весов (некоторые изготовленные при нём эталоны используются до сих пор). Будучи страстным коллекционером скульптуры и живописи, Менделеев был действительным членом Академии художеств и почётным членом многих зарубежных академий. По иронии судьбы, в российскую Академию наук его не приняли.

Подготовлено с использованием материалов сайтов:

Биография

25 фактов о Менделееве

Интересные факты из жизни Менделеева

Д.И.Менделеев. Биография русского гения (Л. А. Чугаев)

Подробная биография и научная деятельность

Интересные факты

Статья "Менделееву и не снилось" про открытие Периодического закона и многое другое

https://muctr.ru/university/about/history/mendeleev/ биография Д.И. Менделеева

|