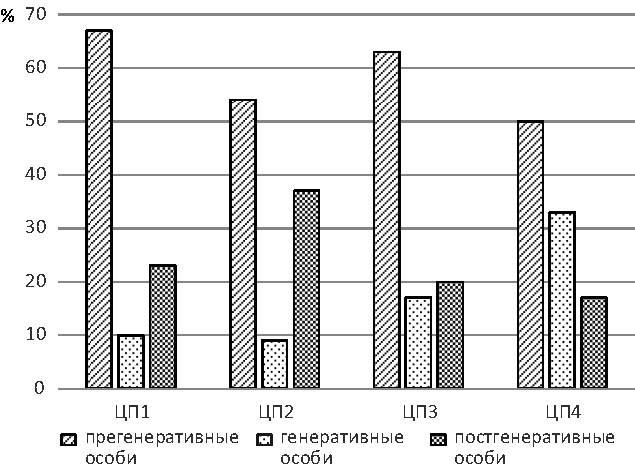

Для характеристики ценопопуляций применены следующие интегральные демографические показатели: индекс возрастности [5, 6], индекс эффективности [7], индекс старения [8], индексы восстановления и замещения [9]. Эффективная плотность каждой ценопопуляции определена, исходя из разных онтогенетических состояний на единицу площади. Тип ценопопуляции выявлен по классификации А.А. Уранова [6], О.В. Смирновой [10] и Л.А. Животовского [7]. Рассчитан виталитетный спектр на основе жизненного состояния каждой особи и установлен индекс жизненности ценопопуляции по В.А. Алексееву [11]. Состояние можжевельника оценено с использованием комплекса признаков. В качестве организменных признаков были выбраны: высота растения, площадь проекции и объёма кроны; среди популяционных – виталитетный спектр, эффективная плотность ценопопуляции, плотность особей на 1 га, доля особей в зрелом генеративном состоянии (g2)) и доля особей молодой фракции (im-v). Для оценки состояния диапазон каждого признака был разбит на пять одинаковых классов с одинаковым объёмом по равномерной шкале. Каждому классу присвоен балл, наибольший балл соответствовал максимальным показателям. Результаты представлены в виде полигональных диаграмм. Анализ данных проведён в MS Excel с использованием стандартных показателей. Результаты исследования. На территории Керженского заповедника Juniperus communis не образует сплошных зарослей и выступает в роли ассектатора. Большинство местообитаний приурочено к сосняку зеленомошному. Особенность такого типа леса – сосна как эдификатор с хорошо развитым покровом из зелёных мхов, для можжевельника обыкновенного создаются оптимальные условия для его существования. Плотность изученных ценопопуляций варьирует от 600 до 667 шт. на 1 га. Наиболее высокая плотность наблюдается в сосняке зеленомошном (ЦП1) и составляет 667 растений на 1 га. В условиях лесного фитоценоза особи Juniperus communis представлены в основном древовидной формой, а на открытых местообитаниях – в виде геоксильного кустарника высотой от 1,56 до 1,92 м с проекциями кроны 0,57 – 1,09 м2 и её объёмом от 0,49 до 0,92 м³. При корреляционном анализе установлено, что высота можжевельника зависит от сомкнутости древесного полога, чем выше сомкнутость, тем больше высота куста (r = 0,60, P < 0,05) и тем меньше плотность ценопопуляции (r = –0,83, P < 0,05), а с увеличением сомкнутости древостоя можжевельник полностью исчезает. Положительная корреляция индекса виталитета установлена с объёмом (r = 0,92) и площадью проекции (r = 0,98) кроны, что является основанием рассматривать возрастание значений этих признаков как увеличение жизненности особей. Соотношение высоты растения и индекса виталитета, напротив, имеет отрицательную корреляционную связь (r = –0,92), т.е. чем выше растение, тем ниже его жизненность. А жизненное состояние можжевельника обыкновенного тесно связано с относительным плодородием почв местообитаний (r = 0,64), P < 0,05) и меняется в зависимости от эколого-ценотических условий от 44 до 63 %. Ценопопуляции Juniperus communis, изученные в Керженском заповеднике, являются нормальными и способными к самоподдержанию. Все они неполночленные, т.к. отсутствуют особи различных состояний генеративного и постгенеративного периодов (рис. 1, табл. 2). 2. Распределение особей Juniperus communis по онтогенетическим группам

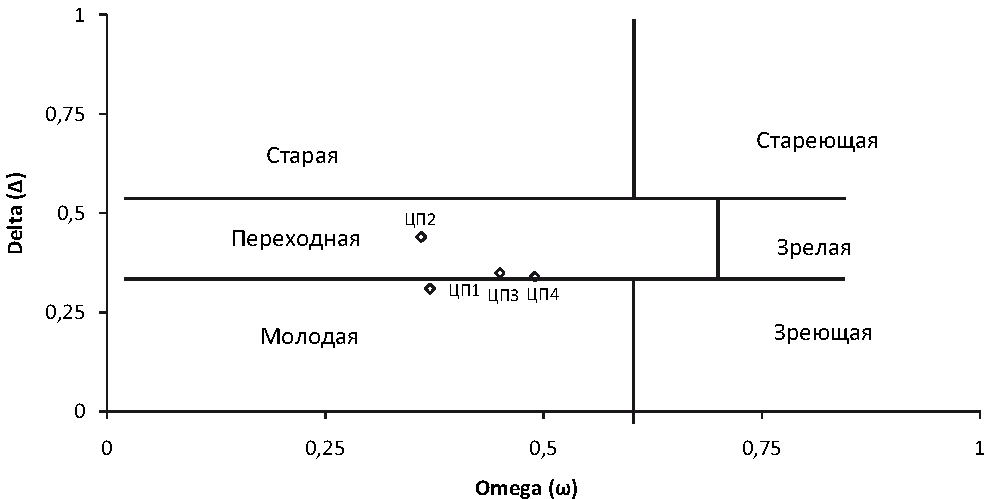

Рис. 1 – Возрастная структура керженских ценопопуляций можжевельника обыкновенного В сосняке зеленомошном (ЦП1) отсутствуют растения старого генеративного состояния, а в сосняках лишайниковом и сфагновом не обнаружены молодые генеративные особи. Наряду с этим во всех исследованных ценопопуляциях присутствуют от 3,2 до 16,6 % генеративных растений. Онтогенетическая структура вне зависимости от эколого-ценотической приуроченности имеет один тип спектра – левосторонний, в большинстве случаев одновершинный. Левосторонний тип спектра динамичен по соотношению онтогенетических групп, что связано с условиями произрастания в конкретном местообитании. Ценопопуляции характеризуются абсолютным максимумом виргинильных особей, доля которых варьирует от 26,7 до 53,3 %. Эти ценопопуляции находятся в местах с невысоком проективным покрытием и небольшой плотностью травостоя, что позволяет прорастать семенам и развиваться молодым особям. На увеличение доли виргинильных и средневозрастных особей в онтогенетических спектрах влияют стрессовые факторы, такие, как выпас скота, сенокошение, вытаптывание, приводящие к гибели растений. Кроме антропогенной нагрузки, произрастание можжевельника зависит от колебаний погодных и экологических условий местообитания, которые влияют на особенности прорастания семян и темпы развития особей в том или ином онтогенетическом состоянии. По классификации «дельта – омега» Л.А. Животовского все ценопопуляции относятся к молодым, исключение составляет в сосняке лишайниковом (ЦП2) – переходный тип (рис. 2).

Рис. 2. – Распределение ценопопуляций Juniperus communis в координатах «дельта – омега» Проведено сравнение индексов восстановления, замещения и старения, отражающих динамические процессы ценопопуляции. Во всех местообитаниях можжевельника индексы восстановления и замещения выше или равны единице (1 – 6,6), что говорит о высоком уровне пополнения молодыми особями и преобладании прегенеративной фракции. Индекс старения близок к нулю (0,16 – 0,36), это связано с тем, что большая часть особей отмирает в старом генеративном состоянии. Для того чтобы оценить отношение растительного организма и ценопопуляции к условиям существования при различной степени фитоценотических взаимодействий, применён комплексный подход (табл. 3). 3. Балловые оценки величины признаков Juniperus communis

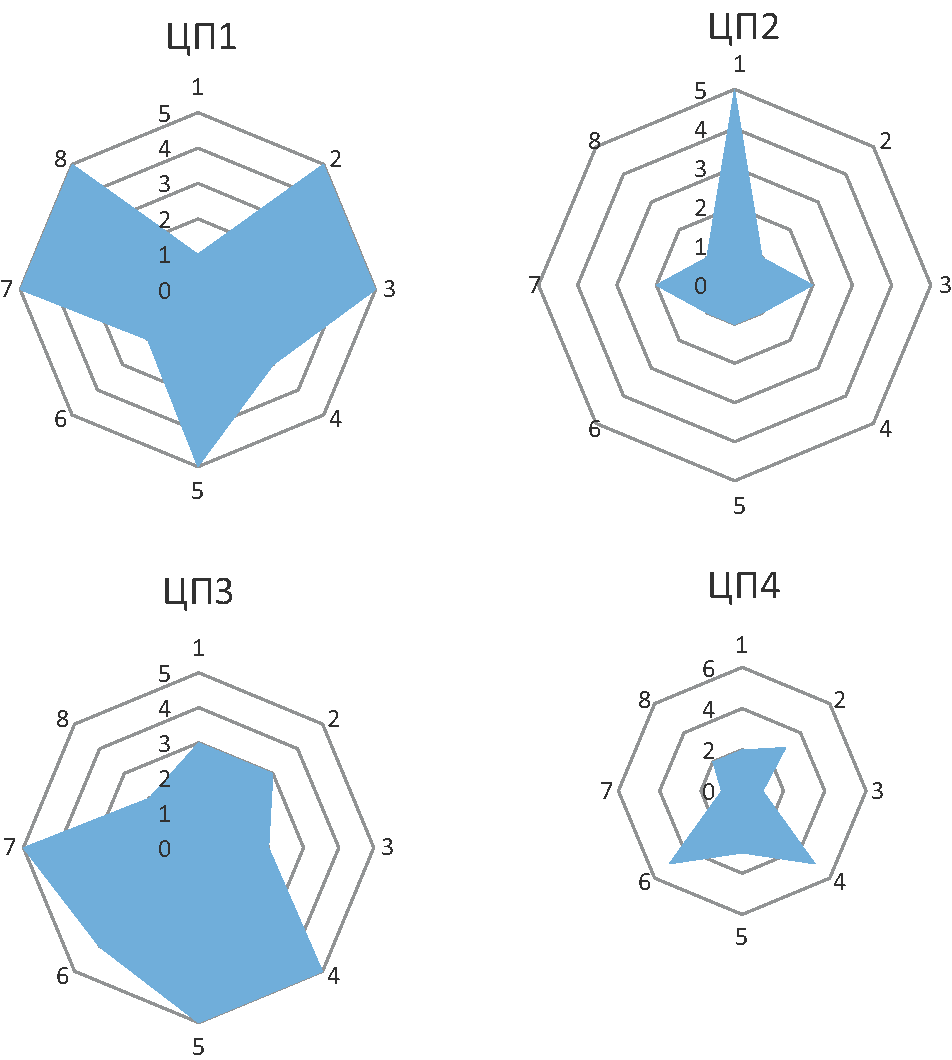

Оценка состояния ценопопуляций по совокупности организменных признаков показала, что наибольшие значения по сумме баллов оказались у особей, произрастающих в сосняке зеленомошном (ЦП1) (11 баллов) (рис. 3).

Рис. 3 – Оценка состояния ценопопуляций Juniperus communis (в баллах). Самые низкие по совокупности баллов параметры (6 баллов) имеют растения в сосняке лишайниковом (ЦП4). Остальные ценопопуляции характеризуются промежуточным положением (8 баллов). Анализ состояния ценопопулций по популяционным признакам показал, что доля особей молодой и зрелой фракций зависит от метеорологических и эколого-ценотических условий, антропогенной нагрузки, а также от особенностей онтогенеза можжевельника. Таким образом, по совокупности популяционных признаков наибольшее значение по сумме баллов (21 балл) установлено в сосняке сфагновом (ЦП3), чуть ниже – в сосняке зеленомошном (20 баллов) (ЦП1) и сосняке лишайниковом (16 баллов) (ЦП4), самый низкий показатель в сосняке лишайниковом в ЦП2 (6 баллов). Проведённый анализ показал, что реальный оптимум Juniperus communis достигается в сосняке зеленомошном (ЦП1) и сфагновом (ЦП3). Ценопопуляция характеризуется высокими показателями объёма и проекции кроны, плотностью и высокой долей прегенеративных фракций. Выводы. Изучение распространения можжевельника обыкновенного в Керженском заповеднике Нижегородской области показало, что как и на Среднем Урале, местообитания вида находятся под фитоценотической защитой сосны обыкновенной. Исследованные ценопопуляции Juniperus communis являются нормальными неполночленными, но способными к самоподдержанию. В онтогенезе Juniperus communis выделены семь онтогенетических состояний. Характерным типом спектра является левосторонний. Оценка организменных и популяционных показателей ценопопуляций свидетельствует, что оптимальные условия для существования складываются в сосняке зеленомошном и сфагновом. Таким образом, состояние ценопопуляций зависит от степени воздействия антропогенного фактора, колебаний погодных условий и эколого-фитоценотических условий произрастания данного вида. Литература 1. Злобин Ю.А. Популяционная экология растений: современное состояние, точки роста. Сумы: Университетская книга, 2009. 263 с. 2. Тишкина Е.А. Онтогенетическая структура и оценка состояния ценопопуляций лекарственного вида Spiraea hypericifolia L. на Южном Урале // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2019. № 3 (77). С. 120 – 122. 3. Тишкина Е.А. Закономерности распространения, формовое разнообразие и экологическая приуроченность Juniperus communis L. на Урале: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Екатеринбург, 2009. 20 с. 4. Попов С.Ю. Структура и динамика растительности Керженского заповедника // Труды государственного природного биосферного заповедника «Керженский». Нижний Новгород, 2010. Т. 4. С. 4 –10. 5. Работнов Т.А. Вопросы изучения состава популяции для целей фитоценологии // Проблемы ботаники: сб. статей. 1950. Вып. 1. С. 465 – 483. 6. Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени и энергетических волновых процессов // Биологические науки. 1975. № 2. С. 7 – 34. 7. Животовский Л.А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация популяций растений // Экология. 2001. № 1. С. 3 – 7. 8. Глотов Н.В. Об оценке параметров возрастной структуры популяций растений // Жизнь популяций в гетерогенной среде. Ч. 1. 1998. С.146 –149. 9. Внутрипопуляционное биоразнообразие травянистых растений / под ред. Л.А. Жуковой, Н.В. Глотова, Л.А. Животовского // Экология и генетика популяций. Йошкар-Ола, 1998. 333 с. 10. Популяционная организация растительного покрова лесных территорий (на примере широколиственных лесов европейской части СССР) / О.В. Смирнова, А.А. Чистякова, Р.В. Попадюк [и др.]. Пущино: Пущинский Научный центр РАН, 1990. 92 с. 11. Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев // Лесоведение. 1989. № 4. С. 51 – 57. DOI 10.37670/2073-0853-2020-82-2-114-119

|

Для авторовСтраничка библиографаВнешний электронный ресурс

СтатистикаПросмотры материалов : 1885905 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

№ 2 (82)

№ 2 (82)