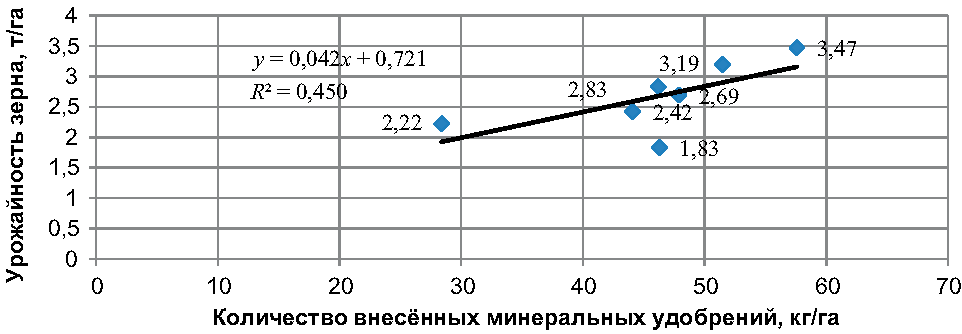

Так, за период с 2005 по 2018 г. на каждый гектар посева зерновых и зернобобовых культур было внесено только 2,4 кг/га действующего вещества минеральных удобрений, что составляло всего 5,2 % от размеров их внесения в регионах степной зоны (46,0 кг/га) и 5,9 % – в целом по РФ (40,9 кг/га). Органических удобрений за указанный период было внесено также значительно меньше – 0,1 т/га, или 7,1 и 8,2 % от размеров внесения в регионах степной зоны (1,41 т/га) и РФ в целом (1,22 т/га). Следовательно, пренебрежение внесением минеральных и органических удобрений на достаточно выработанных чернозёмах в адаптивных влагосберегающих технологиях и стало одной из основных причин низких урожаев и валовых сборов зерновых и зернобобовых культур в указанном регионе. Корреляционно-регрессионный анализ статистических данных полностью подтвердил данное предположение (рис. 2).

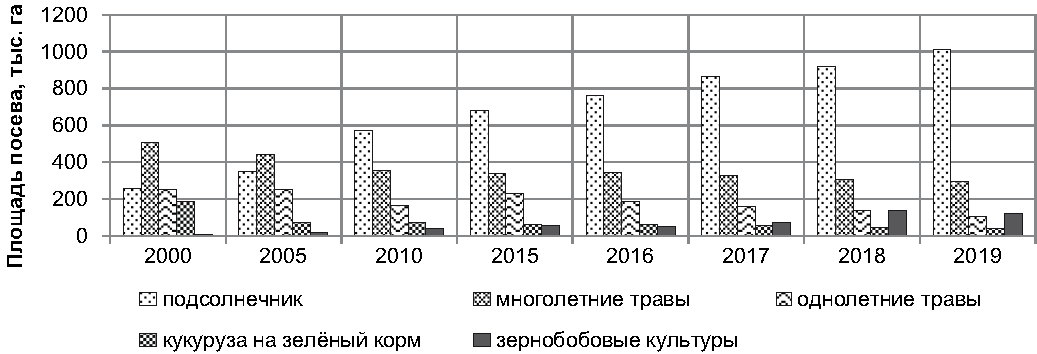

Рис. 2 – Зависимость урожайности зерновых и зернобобовых культур от количества внесённых минеральных удобрений в Оренбургской области (среднее за 2005 – 2018 гг.) Между урожайностью зерна и количеством внесённых минеральных удобрений выявлена близкая к сильной связь (r = 0,670). Указанная зависимость описывается уравнением регрессии: y = 0,042x + 0,721, где x – количество внесённых минеральных удобрений, кг/га; y – урожайность зерна, т/га. Вполне прогнозируемо, что в условиях продолжающейся финансовой нестабильности ожидать быстрого наращивания объёмов внутреннего потребления производимых в стране минеральных удобрений вряд ли возможно, несмотря на принимаемые Правительством РФ в последние годы меры [10]. Также очевидно, что в сложившейся ситуации на первый план следует выводить общепризнанные агротехнические мероприятия, качественное и своевременное выполнение которых может существенно повысить плодородие полей и, как следствие, урожайность и валовые сборы зерна. Анализ структуры посевов в Оренбургской области за 2000 – 2019 гг. показал, что их динамика, так же как и динамика внесения минеральных удобрений, сложилась далеко не в пользу сохранения и расширенного воспроизводства почвенного плодородия (рис. 3).

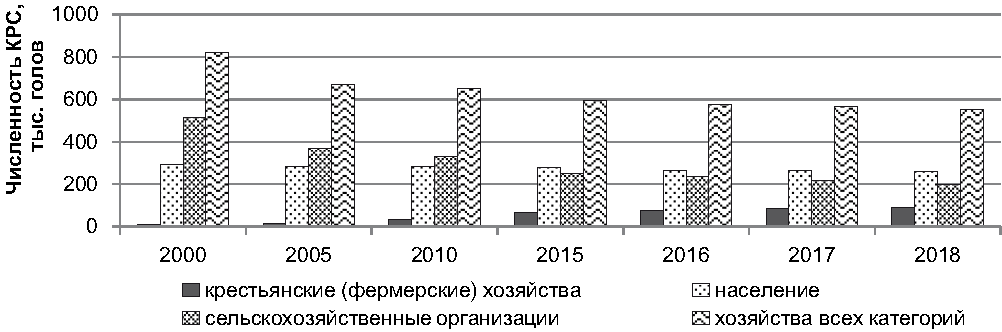

Рис. 3 – Динамика площадей посева в Оренбургской области по видам культур Площади посевов сельскохозяйственных культур – индикаторов почвосберегающего земледелия, к которым мы относим многолетние и однолетние травы, зернобобовые, кукурузу и другие культуры, выращиваемые для использования на зелёный корм и выступающие в качестве отличных и хороших предшественников зерновых культур, значительно сократились. Так, площадь многолетних трав уменьшилась на 210,7 тыс. га, или 41,6 %, однолетних трав стало меньше на 144,4 тыс. га, или 57,3 %, на 146,5 тыс. га, или 79,2 %, сократились площади кукурузы на зелёный корм. В качестве небольшой компенсации потерянных площадей указанных культур можно рассматривать только некоторый прирост площадей под зернобобовыми культурами (119,7 тыс. га в 2019 г.), в основном за счёт нута, последействие которого на плодородие почвы и урожайность последующих культур достаточно неоднозначно и ещё нуждается в детальном изучении. Наряду с этим значительно возросли площади под почвоутомляющими культурами, и прежде всего подсолнечником. Его уборочная площадь в 2019 г. превысила 1 млн га, увеличившись за анализируемый период на 753,7 тыс. га, или почти в 4 раза. В подобной ситуации действенным приёмом поддержания плодородия почвы, её защиты от дальнейшей деградации и некоторого смягчения напряжённости в агроценозах, может стать внесение органических удобрений в научно обоснованных нормах, прежде всего навоза КРС. Анализ поголовья КРС, как основного поставщика агрономически ценного навоза, свидетельствует об отрицательной динамике его численности в АПК Оренбургской области. Количество КРС снизилось с 819,8 тыс. гол. в 2000 г. до 550,7 тыс. гол. в 2018 г., т.е. на 269,1 тыс. гол., или на 32,8 %. Особенно значительное снижение отмечается в сельскохозяйственных организациях, рассматриваемых нами в качестве потенциальных поставщиков навоза на поля, располагающих для этого ещё и необходимыми техническими ресурсами. За анализируемый период времени количество КРС в данной категории хозяйств уменьшилось на 317,7 тыс. гол., или на 61,6 % (рис. 4).

Рис. 4 – Динамика поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах Оренбургской области различных категорий В настоящее время поголовье КРС стало даже ниже, чем в хозяйствах населения, где оно относительно стабильно по годам и колеблется в пределах 260 – 290 тыс. гол. Есть положительная динамика численности КРС в крестьянских (фермерских) хозяйствах, однако её рост значительно отстаёт от темпов снижения в сельскохозяйственных организациях, что пока и определяет тенденцию сокращения общего поголовья. Стабильность численности КРС в хозяйствах населения на уровне 260 – 290 тыс. гол. и положительная динамика их поголовья в крестьянских (фермерских) хозяйствах указывают на значительные ресурсы навоза для полеводства Оренбургского Предуралья. В то же время следует отметить, что указанная категория хозяйственников зачастую не занимается полеводством и пока не может рассматриваться в качестве надёжного ресурса органических удобрений. Выводы. В степной зоне Оренбургского Предуралья интенсификация зернового производства предполагает существенное улучшение условий минерального питания растений. В качестве основных направлений воспроизводства почвенного плодородия следует рассматривать проведение комплекса экологически целесообразных агротехнических мероприятий, адаптированных к зональным почвенно-климатическим и ландшафтным условиям, а также некоторые организационные преобразования в отрасли животноводства: – восстановление экологоориентированных севооборотов, как научно обоснованного чередования сельскохозяйственных культур и паров в пространстве и во времени, в строгом соответствии с законами земледелия; – восстановление семеноводства многолетних и однолетних трав, расширение их посевных площадей, возвращение па поля однолетних травосмесей, злаково-бобовых зерносмесей и кукурузы на зелёную массу; – оптимизация (уменьшение) до научно обоснованных норм посевных площадей почвоутомляющих культур, в первую очередь подсолнечника; – применение в севооборотах научнообоснованных норм минеральных удобрений с использованием инновационных методов дифференцированного внесения и техники для внутрипочвенной инъекции КАС, ЖКУ по вегетации растений, разработка программ государственной поддержки на приобретение минеральных удобрений и техники для их внесения; – сбалансированность отраслей растениеводства и животноводства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, льготное субсидирование хозяйств со смешанной специализацией; – увеличение (восстановление дореформенной численности) поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях; – стимулирование вывоза на поля органических удобрений хозяйственниками всех категорий, разработка и финансирование областных программ, подобных КАХОП. Литература 1. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Р32 Стат. сб. / Росстат. М. 1162 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/-statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 (дата обращения 27.11.2019). 2. Оренбургская область в цифрах, 2019. Официальные статистические публикации ТОГС. [Электронный ресурс]. URL: http://orenstat.old.gks.ru-/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orenstat/ru-/publications/official_publications/electronic_versions/ (дата обращения 30.11.2019). 3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с. 4. Приходько А.В., Колесникова А.В., Моляр С.А. Экономическая оценка применения органических удобрений в короткоротационном полевом севообороте в условиях степного Крыма // Таврический вестник аграрной науки. 2019. № 1 (17). С. 83 – 92. 5. Ремесло Е.В. Влияние органоминеральных удобрений на продуктивность и качество зерна озимой пшеницы в условиях степного Крыма // Таврический вестник аграрной науки. 2019. № 2(18). С. 86 –92. 6. Гулянов Ю.А. Пути повышения зимостойкости и сохранности к уборке озимой пшеницы в степи Южного Урала //Земледелие. 2005. № 6. С. 24 – 25. 7. Гулянов Ю.А. Адаптация технологических приёмов возделывания озимой пшеницы в степных районах Южного Урала //Агробиологические особенности и параметры моделей высокопродуктивных агроценозов полевых культур в засушливых условиях Южного Урала: сб. науч. трудов. Оренбург: Издательский центр Оренбургского государственного аграрного университета, 2006. С. 10 – 23. 8. Гулянов Ю.А.Совершенствование приёмов формирования высокопродуктивных агроценозов озимой пшеницы в степной зоне Южного Урала: автореф. дис. … д-ра с.-х. наук. Оренбург, 2007. 9. Гулянов Ю.А. Влияние регуляторов роста растений на реализацию ресурсного потенциала агроценозов озимой пшеницы в условиях Оренбургского Предуралья // Вестник Оренбургского государственного университета. 2007. № 3 (66). С. 150 – 154. 10. В Оренбуржье будет разработана стратегия развития отрасли растениеводства. Портал Правительства Оренбургской области. [Электронный ресурс]. URL: http://www.orenburg-gov.ru/news/apk/v-orenburzhe-budet-razrabotana-strategiya-razvitiya-otrasli-rastenievodstva/ (дата обращения 06.12.2019). DOI 10.37670/2073-0853-2020-82-2-19-24 _________________ * Статья подготовлена по теме НИР Института степи УрО РАН: «Степи России: ландшафтно-экологические основы устойчивого развития, обоснование природоподобных технологий в условиях природных и антропогенных изменений окружающей среды»; №ГР АААА-А17-117012610022-5.

|

Для авторовСтраничка библиографаВнешний электронный ресурс

СтатистикаПросмотры материалов : 1885798 |

№ 2 (82)

№ 2 (82)