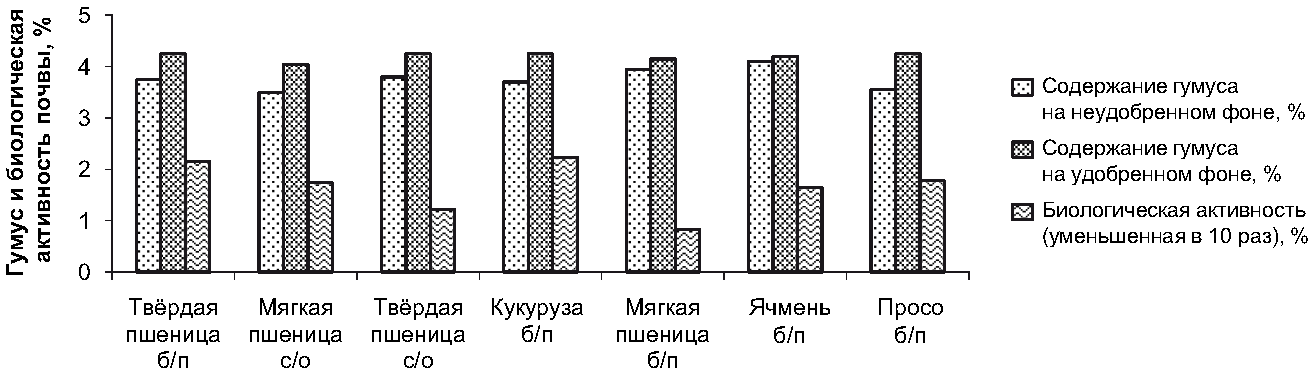

Применение минеральных удобрений в течение длительного времени исследований (30 лет) приводит к увеличению содержания гумуса на интенсивном фоне в двупольных севооборотах и при бессменном возделывании яровой твёрдой пшеницы и кукурузы на силос на 0,45 – 0,55 % в слое 0 – 40 см. При возделывании проса в монокультуре мы отмечаем увеличение содержания гумуса на 0,70 % на удобренном фоне в сравнении с неудобренным. Выращивание яровой мягкой пшеницы и ячменя бессменно увеличивает содержание гумуса на удобренном фоне в сравнении с неудобренным на 0,20 и 0,10 % соответственно. Ячмень и яровая мягкая пшеница в монокультуре имеют самое высокое содержание гумуса (4,10 и 3,95 %) среди изучаемых вариантов опыта на фоне без применения минеральных удобрений. Преимущество удобренного минеральными удобрениями фона над неудобренным в содержании гумуса наглядно видно на рисунке 1.

Рис. 1 – Содержание гумуса и уровень биологической активности почвы в двупольных севооборотах и бессменных посевах в 2019 г.: Внесение минеральных удобрений оказывает положительное влияние на усиление микробиологических процессов и деятельность микроорганизмов [12]. Микробная активность почвы во многом зависит от влажности почвы, температуры, содержания нитратного азота и ряда других факторов (при благоприятных условиях процесс размножения почвенных микроорганизмов проходит очень интенсивно и может удваиваться каждые 20 – 60 мин.) [13]. Необходимо отметить, что предшественники с.-х. культур в двупольных севооборотах и сами монокультуры, выступающие в роли предшественников, оказывают большое влияние на жизнедеятельность микроорганизмов. При исследовании биоактивности почвы в 2019 г. мы поместили льняную ткань в почву на 30 дней (с 12 июня по 13 июля) и по истечении данного временного промежутка отмечалось уменьшение веса аппликационной ткани в зависимости от варианта опыта. Так, наибольший процент разложения льняного полотна микробным сообществом отмечался в бессменном посеве кукурузы на силос. Средний процент разложения льняного полотна по двум фонам в посевах кукурузы составил 22,4 %, на фоне с применением удобрения достигал 33 % и имел самый высокий показатель биологической активности среди всех вариантов опыта (табл. 2). 2. Учёт биологической активности почвы в двупольных севооборотах и при бессменном возделывании с.-х. культур методом разложения льняного полотна

Примечание: А – неудобренный фон, В – удобренный фон.

По нашему мнению, такой высокий уровень биологической активности почвы достигается в кукурузном поле за счёт комплекса агротехнических мероприятий. В результате междурядной обработки кукурузы культиватором верхний слой почвы становится рыхлым, мульчирующим. Взрыхлённый верхний слой препятствует испарению влаги из глубинных слоёв почвы, сохраняя её. За счёт данного агротехнического приёма под посевами кукурузы аккумулируется больше нитратного азота, полученного из воздушных масс, и в комплексе всё это создаёт благоприятные условия для бурной деятельности микроорганизмов, что приводит к увеличению уровня биологической их активности. В почве под бессменными посевами яровой мягкой пшеницы микробиологические процессы протекают очень медленно, имеют самые низкие показатели как на удобренном – 9,3 %, так и на неудобренном фоне – 7,4 %. Под бессменным посевом яровой твёрдой пшеницы уровень микробиологической активности составлял 21,5 % в среднем по двум фонам питания (с преобладанием на удобренном фоне – 24,3 %). В бессменных посевах проса отмечался одинаковый уровень биологической активности на неудобренном и на фоне с применением удобрений, составляя 17,8 %. В засушливых условиях 2019 г. просо сформировало высокую урожайность, которая составляла на удобренном фоне 20 ц, на неудобренном – 18 ц с 1 га (табл. 3). В 2019 г. получена хорошая урожайность зелёной массы кукурузы при возделывании бессменно – 22,5 т на удобренном фоне и 18,0 т с 1 га – на фоне без применения удобрений. Ячмень, возделываемый в монокультуре, сформировал урожайность на удобренном фоне 1,45 т, на неудобренном – 0,80 т с 1 га. 3. Влажность почвы в период посева и уборки с.-х. культур

Примечание: над чертой – урожайность на удобренном фоне, под чертой – урожайность на неудобренном фоне.

Под бессменным посевом проса к началу его сева накопилось и сохранилось самое большое количество продуктивной влаги в метровом слое (113,6 мм). Более 100 мм продуктивной влаги в метровом слое содержалось на варианте с ячменём к моменту его посева. Данные обстоятельства позволили монокультурам – просу и ячменю сформировать высокую (на фоне других вариантов) урожайность. Наименьшее количество продуктивной влаги в метровом слое в период посева зерновых содержалось в варианте под яровой твёрдой пшеницей по кукурузе (в двупольном севообороте) – 32,8 мм. Небольшой (менее 100 мм) запас продуктивной влаги в метровом слое, несвоевременное выпадение или отсутствие осадков в период вегетации сельхозкультур в комплексе с агротехническими приёмами и предшественниками приводили к затуханию биологической активности почвы и снижению урожайности зерновых культур рядового сева. Выводы 1. Использование минеральных удобрений в двупольных севооборотах и бессменных посевах в течение длительного времени (30 лет) увеличивает процентное содержание гумуса в почве, тем самым повышая почвенное плодородие. 2. В посевах кукурузы на силос, возделываемых бессменно, отмечается самый высокий процент разложения льняного полотна, что говорит о высокой микробиологической деятельности, следствием которой является получение устойчивой урожайности. Применение минеральных удобрений усиливает микробиологические процессы. 3. В бессменных посевах яровой мягкой пшеницы без внесения минеральных удобрений отмечается самый низкий уровень биологической активности (7,4 %). Литература 1. Гринько Н.И., Квартин В.Н. Севооборот, биогенность почвы, урожай // Земледелие. 1985. № 6. С. 26 – 28. 2. Раваева Е.Л. Продуктивность культур и плодородие почвы в различных видах севооборотов короткой ротации на южных чернозёмах Оренбургской области: дис. … канд. с.-х. наук. Оренбург, 2000, 282 с. 3. Программа сохранения и повышения плодородия почв Оренбургской области на 2006 – 2010 годы «Плодородие». Оренбург, 2005. 30с. 4. Бельков Г.И., Максютов Н.А. Сохранение и повышение плодородия почв в современных условиях Оренбургской области // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2014. № 6 (50). С. 8 – 10. 5. Максютов Н.А., Митрофанов Д.В. Влияние различных частей склона на содержание подвижных питательных веществ, урожайность зерновых культур и качество зерна пшеницы в Оренбургском Зауралье // Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН. 2018. № 1. С. 6. 6. Максютов Н.А., Скороходов В.Ю., Митрофанов Д.В. Сохранение и повышение плодородия почв в Оренбургской области // Наука и образование. Научно-практический журнал Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана. 2012. № 4 (29). С. 19 – 22. 7. Сохранение и повышение плодородия почв в адаптивно-ландшафтном земледелии Оренбургской области / сост.: А.В. Кислов, Н.П. Часовских. Оренбург: Департамент администрации Оренбургской области по вопросам АПК, 2002. 294 с. 8. Биологическая активность почвы в специализированном зерновом севообороте при использовании пожнивного сидерата и соломы в качестве удобрения / В.Г. Лошаков, В.Т. Емцев, Л.К. Нице [и др.] // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 1986. № 4. С. 10 – 17. 9. Бесалиев И.Н., Крючков А.Г. Обеспеченность растений яровой твёрдой пшеницы азотом в зависимости от условий агротехники и её урожайность //Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. № 5 (61). С. 27 – 30. 10. Микробиологические процессы в ризосфере при различных обработках почвы / Н.Н. Терещенко, Н.А. Лапшинов, В.Н. Пакуль [и др.] // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 12. С. 12 – 15. 11. Скороходов В.Ю. Накопление и использование нитратного азота различными видами пара в период их парования на чернозёмах южных Оренбургского Предуралья // Животноводство и кормопроизводство. 2018. № 1 (101). С. 204 – 212. 12. Биологическая активность почвы под посевом проса в зависимости от предшествующих звеньев севооборотов на чернозёмах южных Оренбургского Предуралья / В.Н. Жижин, В.Ю. Скороходов, Ю.В. Кафтан [и др.] // Вестник мясного скотоводства. 2013. № 2 (80). С. 124 – 126. 13. Оценка биологического состояния южного чернозёма под разными севооборотами / Ю.М. Возняковская, Ю.Ф. Курдюков, Л.П. Лощинина [и др.] // Почвоведение. 1996. № 9. С. 1107 – 1111. DOI 10.37670/2073-0853-2020-82-2-38-43 _________________ * Исследование выполнено в соответствии с планом НИР на 2018 – 2020 гг. ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН (№ 0761-2019-0003).

|

Для авторовСтраничка библиографаВнешний электронный ресурс

СтатистикаПросмотры материалов : 1885756 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

№ 2 (82)

№ 2 (82)