В соответствии с принятой градацией современные условия увлажнения в Северной и Западной зонах области следует характеризовать как засушливые, в Центральной–как очень засушливые, в Южной – пограничные между очень засушливыми и сухими. Ещё более критические условия увлажнения складываются в летние месяцы (июнь–август), как наиболее вероятные для вегетации большинства полевых культур (рис. 1).

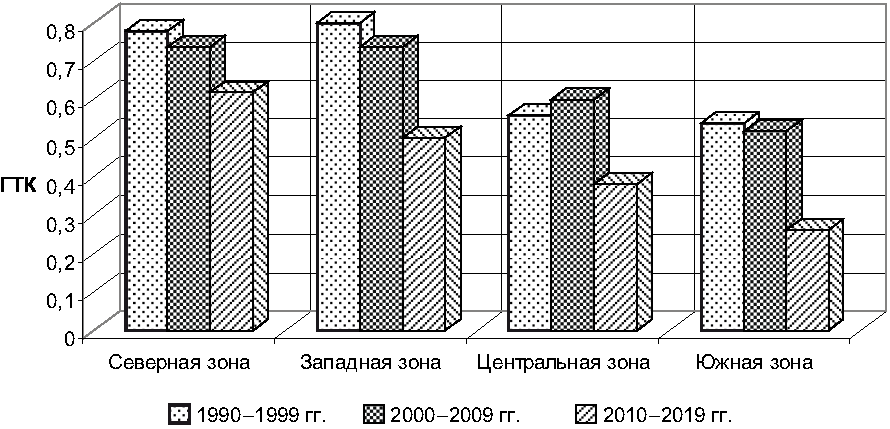

Рис. 1 – Гидротермическая характеристика летних месяцев по природно-климатическим зонам Оренбургской области ГТК летнего периода за тридцатилетний период наблюдений значительно понизился во всех природно-климатических зонах – до 0,62 и 0,50 (очень засушливые условия увлажнения) в Северной и Западной зонах и до 0,38 – 0,26 (сухие условия увлажнения) – в Центральной и Южной зонах соответственно. Вызывает особую обеспокоенность усиливающаяся засушливость последнего летнего месяца. За последнее десятилетие август перешёл в категорию самых сухих месяцев года, с ГТК от 0,47 – 0,46 в Северной и Западной зонах области, до 0,35 – 0,20 – в Центральной и Южной. Как известно, для получения дружных и полных всходов озимой пшеницы, хорошо раскустившихся и способных безболезненно переносить невзгоды зимнего периода [5], наряду с летними месяцами не менее важными являются и условия увлажнения осеннего периода. Как показали наши наблюдения, на фоне практически повсеместного снижения количества атмосферных осадков в осенний период и повышения суммы активных температур условия вегетации озимой пшеницы постепенно ухудшаются ввиду существенного понижения ГТК (табл. 2). 2. Условия увлажнения осеннего периода активной вегетации озимых культур по природно-климатическим зонам Оренбургской области

Так, в Северной зоне области его величина за анализируемый тридцатилетний период понизилась от 1,36 до 1,02, в Западной и Центральной – от 1,00 до 0,91 и от 0,72 до 0,71 соответственно. Самые неблагоприятные по увлажнению осеннего периода условия вегетации озимой пшеницы сегодня складываются в Южной зоне, где ГТК в среднем за 2010 – 2019 гг. составил только 0,54 ед. Вполне очевидно, что при выявленной устойчивой тенденции повышения засушливости и снижения благоприятности климата для формирования высокопродуктивных агроценозов озимой пшеницы в степной зоне Южного Урала необходим поиск и научное обоснование новационных направлений эффективного использования гидротермических ресурсов. Низкая, нестабильная урожайность и валовые сборы зерна озимой пшеницы в Оренбургской области в последние десятилетия, неудавшееся расширение посевных площадей при усиливающейся засушливости климата, результаты наших полевых экспериментов и экспедиционных исследований убедительно свидетельствуют, что традиционные технологические подходы в современных условиях увлажнения, в частности влагорасточительные приёмы обработки почвы и посева, не соответствуют биологическим потребностям этой культуры. Они приводят к неэффективному расходованию скудных ресурсов влаги и, как следствие, сопровождаются значительным снижением урожайности по причине формирования изреженных всходов и низкой плотности продуктивного стеблестоя. Опираясь на результаты полевых экспериментов отечественных и зарубежных исследователей, включая и собственные наработки [2, 3, 6, 7], для стабилизации производства зерна при усиливающейся засушливости климата в степной зоне РФ представляются перспективными природоподобные системы обработки почвы в севооборотах, исключающие глубокую обработку с оборотом пласта. Они включают различные комбинации прямого посева и мелкой поверхностной обработки почвы с максимальным сохранением на поверхности стерни и пожнивных остатков. В последние десятилетия всё большее распространение в мире [8 – 10] и в нашей стране [11 – 13] получают технологии выращивания зерновых культур вообще без обработки почвы (No-till). Их внедрение сопровождается существенным влагосберегающим эффектом при ощутимом снижении производственных затрат. Примечательно, что подобные технологические подходы успешно осваиваются и в сухостепной зоне при выращивании как яровых, так и озимых культур, в частности озимой пшеницы [14]. Научными учреждениями отдельных регионов РФ уже накоплен обширный научный и производственный опыт. В частности, в рамках научного направления по минимизации обработки почвы и прямому посеву в ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» (В.К. Дридигер) разработаны практические рекомендации, проводится их производственная проверка [15]. К сожалению, до настоящего времени глубоких научных исследований о возможности возделывания озимой пшеницы без обработки почвы применительно к почвенно-климатическим условиям Оренбургского Предуралья не проводилось. Между тем свидетельством перспективности научного обоснования и разработки природоподобных подходов в земледелии степной зоны Оренбургского Предуралья наряду с успехами земледельцев других степных регионов РФ можно рассматривать самостоятельное возобновление агроценоза озимой пшеницы на том же поле после некачественной уборки и даже визуальное сравнение его продуктивности с соседними обрабатываемыми участками, возделываемыми по традиционной технологии. Указанный участок был выявлен нами при полевых экспедиционных исследованиях в Центральной зоне Оренбургской области поздней осенью 2018 г. Он выделялся ярко-зелёными полосами плотно взошедшей озимой пшеницы по следу прохода зерноуборочного комбайна на необработанном стерневом фоне и выигрышно отличался от находящихся по соседству посевов озимой пшеницы, размещённых по традиционным парам и характеризующихся изреженностью всходов. Детальный осмотр оригинального участка показал, что все всходы озимой пшеницы сформировались из проросших зёрен или целых колосьев, расположенных под покровом на поверхности почвы или в слое пожнивных остатков, оставленных на поле зерноуборочным комбайном или осыпавшихся (полёглых) до уборки. Растения хорошо раскустились, имели по 5 – 7 побегов кущения и мощную корневую систему, их плотность равнялась 350 – 400 шт / м 2 . Потомство отдельных колосьев, зерно из которых не осыпалось и проросло, варьировало от 12 до 29 побегов. В слое растительных остатков наблюдались и не проросшие зерна и колосья, расположенные в основном сверху. Глубина покровного растительного слоя составляла не более 1 – 2 см, однако почва под ним была осязаемо влажной и прохладной. На соседнем поле, где посев озимой пшеницы осуществлялся по вспаханному с осени и неоднократно в течение лета культивируемому пару, полнота всходов была значительно ниже. Число нормально взошедших растений изменялось от 150 до 250 шт/м 2 , т.е. практически вдвое меньше. Почва на глубине закладки узла кущения (3 – 4 см) была сухой. Большинство растений имели только главный побег, и лишь отдельные растения вступили в фазу кущения и имели укоренившийся узел со слабыми побегами кущения. Этот незапланированный полевой эксперимент стал подтверждением уже устоявшегося в научной среде представления, что мульчированная поверхность необработанного поля полнее сохраняет влагу, повышая полноту всходов и кустистость озимой пшеницы в условиях дефицитного атмосферного увлажнения [12, 13]. Именно таким было атмосферное увлажнение в конце лета и начале осени 2018 г., когда в июле выпало только 20 мм (48,7 % от нормы), из которых 16 мм (80,0 %) имели ливневый характер, в августе–8 мм (23,5 % от нормы) и 15 мм (46,9 %) в сентябре. На наш взгляд, в сложившейся ситуации только растительные остатки, обладающие большей гигроскопичностью по сравнению с почвой, способные увлажняться (отволгнуть) от утренних рос и небольших дождей, ещё и прикрывающие от выдувания почвенную влагу, смогли обеспечить набухание, прорастание семян и формирование плотных всходов. В отличие от них, обнажённая поверхность пахотного пара быстрее теряла влагу и не все высеянные в почву семена смогли полноценно прорасти. Разница в плотности всходов, сложившаяся на наблюдаемых участках в начале вегетации, сохранилась и в последующие фазы развития, что и определило их урожайность (рис. 2, 3).

Рис. 2 – Возобновившийся посев озимой пшеницы в фазу цветения: налива зерна (А) и поколение одного колоса (Б), июнь 2019 г.

Рис. 3 – Изреженный традиционный посев озимой пшеницы в фазу колошения–цветения, июнь 2019 г. В возобновившемся агроценозе плотность продуктивного стеблестоя в фазу цветения–налива зерна (рис. 2 А) составляла 250 – 300 шт / м 2 , а на отдельных проросших с осени колосьях насчитывалось до 20 колосьев нового урожая (рис. 2 Б). В фазу полной спелости при массе зерна с одного колоса 0,6 – 0,7 г биологическая урожайность составила 1,5 – 2,1 т/га. На поле с традиционной обработкой парового поля указанные структурные параметры посева оказались значительно ниже (рис. 3). Биологическая урожайность зерна при плотности продуктивного стеблестоя 130 – 150 шт / м 2 и массе зерна с колоса 0,5 – 0,6 г равнялась только 0,65 – 0,90 т/га, т.е. оказалась ниже более чем вдвое. Примечательно, что в первой половине августа 2019 г. на месте повторно убранных полос озимой пшеницы вновь появились первые всходы, причём среди проросшего отмечались зёрна (колосья) как нового урожая, так и урожая прошлого года. Безусловно, результаты наших наблюдений никоим образом не следует рассматривать в качестве рекомендаций по выращиванию озимой пшеницы таким нерадивым способом. Но они могут быть использованы в качестве дополнительного аргумента, свидетельствующего о перспективности природоподобных подходов в степном земледелии Оренбургского Предуралья в условиях современных климатических и антропогенных изменений Выводы. В традиционных для выращивания озимых культур природно-климатических зонах Оренбургской области эффективное использование современных климатических ресурсов наиболее вероятно при реализации природоподобных приёмов в ландшафтно-адаптивных системах земледелия. Среди них следует особо выделить почвозащитные и влагосберегающие приёмы минимальной обработки почвы с формированием мульчирующего слоя, прямой посев (No-till) в необработанную почву, использование адаптивных засухоустойчивых сортов, внесение органических и минеральных удобрений и внедрение других агроприёмов, имеющих влагосберегающую направленность. Литература 1. Лосев А.П., Журкина Л.Л. Агрометеорология. М.: Колос, 2001. С. 179 – 184. 2. Гулянов Ю.А. Адаптация приёмов возделывания озимой пшеницы к климатическим особенностям // Земледелие. 2004. № 4. С. 28 – 29. 3. Гулянов Ю.А. Адаптация технологических приёмов возделывания озимой пшеницы в степных районах Южного Урала // Агробиологические особенности, технологии возделывания и параметры моделей высокопродуктивных агроценозов полевых культур в засушливых условиях Южного Урала: сб. науч. трудов. Оренбург: Изд-во Оренбургского ГАУ, 2006. С. 10 – 23. 4. Атмосферные осадки и температура воздуха [Электронный ресурс]. URL: http://aisori-m.meteo.ru/waisori/select.xhtml (дата обращения 20.05.2020). 5. Гулянов Ю.А. Пути повышения зимостойкости и сохранности к уборке озимой пшеницы в степи Южного Урала // Земледелие. 2005. № 6. С. 24 – 25. 6. Гулянов Ю.А. Влияние регуляторов роста растений на реализацию ресурсного потенциала агроценозов озимой пшеницы в условиях Оренбургского Предуралья // Вестник Оренбургского государственного университета. 2007. № 3 (66). С. 150 –154. 7. Гулянов Ю.А., Чибилёв А.А. Экологизация степных агротехнологий в условиях природных и антропогенных изменений окружающей среды // Теоретическая и прикладная экология. 2019. № 3. С. 5 – 11. 8. Alvarez R., Steinbach H.S. A review of the effects of tillage systems on some soil physical properties, water content, nitrate availability and crops yield in the Argentine Pampas // Soil and Tillage Research. 2009. No 1. Рр. 1 – 15. 9. William F., Ann C., Douglas L. Eight years of annual no-till cropping in Washington's winter wheat-summer fallow region // Agriculture, Ecosystems & Environment. 2007. No 2 — N o 4. Рр. 345 – 358. 10. De Vitaa P., Di Paolob E., Fecondob G., Di Fonzoc N., Pisanted M. No-tillage and conventional tillage effects on durum wheat yield, grain quality and soil moisture content in southern Italy // Soil and Tillage Research. 2007. No 1-No 2. Рр. 69 – 78. 11. Оптимизация системы удобрений под мягкую озимую пшеницу в южной зоне Ростовской области / А.В. Алабушев, А.С. Попов, Г.В. Овсянникова [и др.] // Таврический вестник аграрной науки. 2018. № 4 (16). С. 9 – 17 12. Кащаев Е.А. Эффективность технологий возделывания сельскохозяйственных культур в севообороте на чернозёме обыкновенном зоны неустойчивого увлажнения Ставропольского края // Таврический вестник аграрной науки. 2016. № 4(8). С. 72 – 81. 13. Агроэкологическая оценка технологии No-till в условиях Белгородской области / С.Д. Лицуков, А.В. Ширяев, Л.Н. Кузнецова [и др.] // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2013. № 9. С. 46 – 48. 14. Дридигер В.К., Стукалов Р.С., Матвеев А.Г. Влияние типа почвы и её плотности на урожайность озимой пшеницы, возделываемой по технологии No-till в зоне неустойчивого увлажнения Ставропольского края // Земледелие. 2017. № 2. С. 19 – 22. 15. Дридигер В.К. Технология No-till и допускаемые при её освоении ошибки //Сельскохозяйственный журнал. 2018. № 1 (11). С. 14 – 23. _________________ * Статья подготовлена по теме НИР Института степи УрО РАН: «Степи России: ландшафтно-экологические основы устойчивого развития, обоснование природоподобных технологий в условиях природных и антропогенных изменений окружающей среды», № ГР АААА-А17-117012610022-5. DOI 10.37670/2073-0853-2020-84-4-9-15 Опубликовано Известия Оренбургского Государственного Аграрного Университета 2020 № 4 (84), стр. 9-15

|

Для авторовСтраничка библиографаВнешний электронный ресурс

СтатистикаПросмотры материалов : 1857012 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

№ 4 (84)

№ 4 (84)