При изучении организации местообитаний ракитника русского опирались на принципы и методы, изложенные в трудах Т.А. Работнова [7], А.А. Уранова [8] и методических разработках [9, 10]. Для составления онтогенетических спектров и расчёта плотности фрагментов ценопопуляции (ФЦП) закладывали четыре временные пробные площади (ВПП). Рассчитан виталитетный спектр на основе жизненного состояния каждой особи и установлен индекс жизненности фрагментов ценопопуляции по В.А. Алексееву [11]. В местах произрастания ракитника был заложен почвенный разрез по общепринятым методикам [12]. Химический анализ горизонтов был проведён в специализированной лаборатории почвоведения Уральского лесотехнического государственного университета [13]. Состояние растений оценено с использованием комплекса признаков. В качестве организменных признаков были выбраны: высота растения, площадь проекции и объёма кроны; среди популяционных – плотность особей на 1 га, индекс виталитета, доля особей в молодом и зрелом генеративном состоянии (g1 – g2) и доля особей молодой фракции (im – v). Для оценки состояния диапазон каждого признака был разбит на пять одинаковых классов с одинаковым объёмом по равномерной шкале. Каждому классу присвоен балл, наибольший балл соответствовал максимальным показателям. Результаты представлены в виде полигональных диаграмм. Анализ данных проведён в MS Excel с использованием стандартных показателей. Результаты исследования. В процессе исследования состояния Chamaecytisus ruthenicus был выкопан почвенный разрез в каменистой степи глубиной 58 см и установлено, что особи ракитника произрастают на бурой лесной, типичной, обычной, маломощной и легкосуглинистой почве (табл. 2). 2. Морфологическое описание почвы

Вблизи разреза отмечен выход горных пород на поверхности почвы, и горизонты разреза отличаются высокой скелетностью. Анализ почвенных образцов показал, что почва насыщена основаниями и реакция слабокислая (табл. 3). 3. Агрохимическая характеристика почв

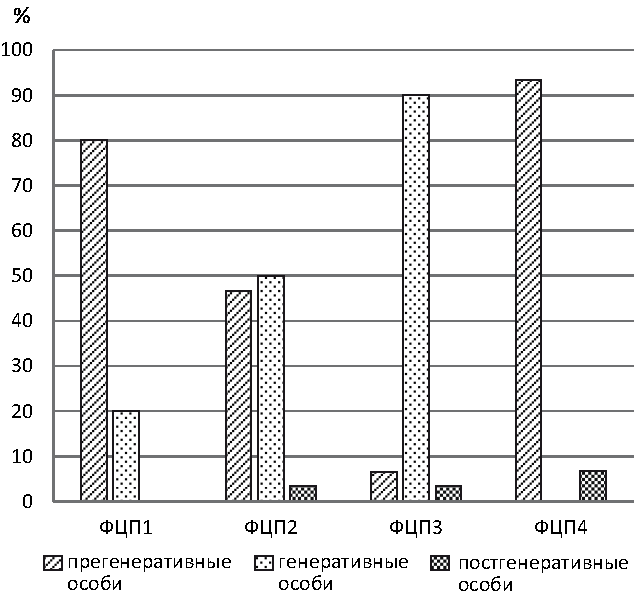

Отмечено низкое содержание подвижного калия, а содержание Р2О5 в почве уменьшается с глубиной. Верхний горизонт А1 средне обеспечен доступным фосфором, нижележащий горизонт В – низкообеспечен. Порозность почвы оптимальна. Можно отметить среднее плодородие почв, в целом почва обладает благоприятными агрохимическими свойствами для произрастания растений, но высокая скелетность и низкое содержание K2О и Р2О5 уменьшают почвенное плодородие. Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ракитник русский малотребователен к почве, засухоустойчив и светолюбив. Несмотря на светолюбие, наибольшая плотность особей отмечена в сосняке вейниковом (ФЦП2) при сомкнутости древесного полога 0,3, где ракитник находится под фитоценотической защитой сосны обыкновенной. При этом на открытых пространствах у него максимально высокие морфологические показатели (табл. 4). Корреляционный анализ показал положительную связь высоты с объёмом (r = 0,82, P < 0,05) и площадью проекции кроны (r = 0,83, P < 0,05). Высокая корреляция установлена у цветущих растений с площадью проекции (r = 0,89, P < 0,05) и объёмом кроны (r = 0,72, P < 0,05). Ракитник произрастает в виде геоксильного кустарника, где цветущие особи характеризуются высокими морфологическими параметрами. Они в свою очередь зависят от виталитетности растения, т.е. чем выше жизненность, тем меньше площадь проекции кроны (r = 0,87, P < 0,05) и её объём (r = 0,77, P < 0,05). Показатель индекса виталитета варьирует от сильно повреждённых (47 %) до здоровых особей (90 %), и он тесно связан с возрастом ракитника в ценопопуляции. Чем больше возраст растений, тем ниже их виталитетность (r = – 0,99, P < 0,05). Практически во всех фрагментах преобладают ослабленные особи (от 40 до 56,7 %), тем не менее высокая доля здоровых растений отмечена в сосняке вейниковом (ФЦП1) – до 40 % и в каменистой степи (ФЦП4) – 73,3 %. В возрастной структуре ракитника выявлены три периода (прегенеративный, генеративный и постгенеративный) и шесть онтогенетических состояний (имматурное, виргинильное, молодое генеративное, зрелое генеративное, старое генеративное, субсенильное) (рис. 1).

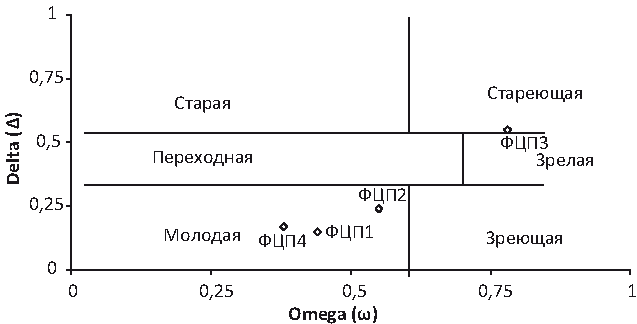

Рис. 2 – Распределение фрагментов ценопопуляции Chamaecytisus ruthenicus в координатах «дельта – омега» Онтогенетическая структура ФЦП ракитника русского имеет три типа одновершинного спектра – левосторонний (максимум приходится на виргинильные особи от 46,7 до 83,3 % (ФЦП1,4), центрированный (преобладают молодые генеративные растения до 33,3 % (ФЦП2) и правосторонний (максимум приходится на старые генеративные особи до 50 % (ФЦП3). Различие в онтогенетической структуре местообитаний зависит от степени антропогенной нагрузки, экологических условий обитания и колебания погодных условий, которые непосредственно влияют на прорастание семян и темпы развития растений. Левосторонний спектр формируется в местообитаниях с разреженным растительным покровом, что позволяет прорастать семенам и развиваться молодым растениям. Центрированный спектр обусловлен в местах с выходом горных пород на поверхность почвы, что приводит к элиминации особей на ранних этапах развития, а правосторонний спектр, вероятно, связан с антропогенной нагрузкой, вблизи проходит пешеходная дорожка. Все фрагменты ценопопуляции нормальные и полночленные, за исключением местообитания в каменистой степи (ФЦП3), там отсутствуют генеративные особи. 4. Характеристика местообитаний Chamaecytisus ruthenicus в Уктусском лесопарке

Оценка исследованных фрагментов Chamaecytisus ruthenicus по классификации «дельта – омега» выявила, что почти все местообитания являются молодыми (∆ = 0,15 – 0,24; ω = 0,38 – 0,55) (рис. 2). В основном в данных местообитаниях идёт хорошее возобновление. ФЦП3 относится к зрелым (∆ = 0,55; ω = 0,78), где растения произрастают в условиях рекреационной нагрузки.

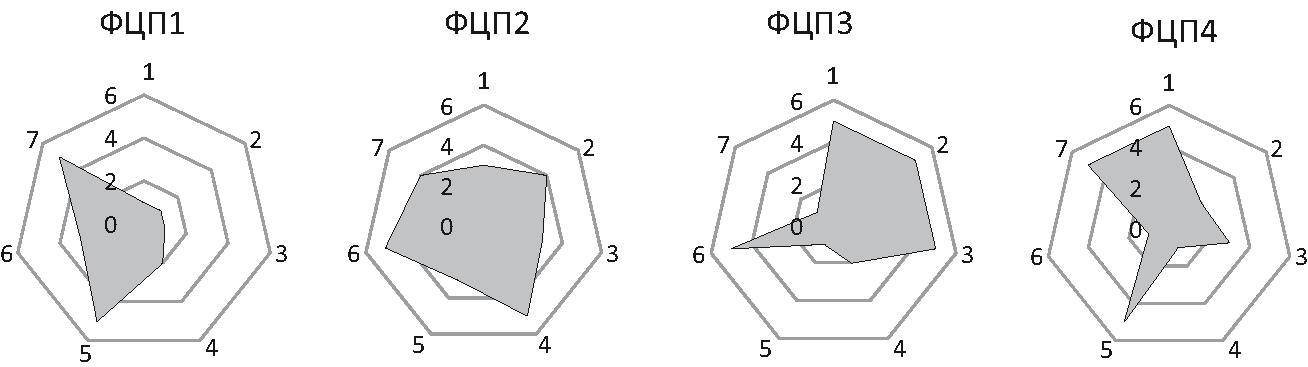

Рис. 1 – Возрастная структура уктусской ценопопуляции ракитника русского Для того чтобы оценить отношение растительного организма и его фрагмента ценопопуляции к условиям существования при различной степени фитоценотических взаимодействий и рекреационной нагрузки в лесопарках, применён комплексный подход (табл. 5, рис. 3). 5. Балловые оценки величины признаков Chamaecytisus ruthenicus

Рис. 3 – Оценка состояния фрагментов ценопопуляции Chamaecytisus ruthenicus (в баллах) Оценка состояния по совокупности организменных признаков показала, что наибольшие морфометрические параметры особей по сумме баллов оказались у ракитника, который единично растёт в каменистой степи (ФЦП3) (15 баллов). Самые низкие по совокупности баллов параметры (3 балла) имеют растения в сосняке вейниковом (ФЦП1), что, видимо, связано с высокой долей имматурных особей (33,3 %), которые имеют низкие морфометрические значения. Организменные признаки: 1 – высота растения, 2 – площадь проекции кроны, 3 – объём кроны. Популяционные признаки: 4 – плотность фрагмента ценопопуляции, 5 – доля im – v, 6 – доля g1 – g2, 7 – индекс виталитета (1 – 5) – баллы. Анализ состояния по популяционным признакам показал, что доля особей молодой и генеративной фракций зависит от метеорологических и эколого-ценотических условий, антропогенной нагрузки, а также от особенностей онтогенеза ракитника. Таким образом, по совокупности популяционных признаков наибольшее значение по сумме баллов установлено в сосняке вейниковом – ФЦП2 (17 баллов) и ФЦП1 (15 баллов) и самый низкий показатель – в каменистой степи (9 баллов). Суммарное соотношение баллов показывает, что реальный оптимум Chamaecytisus ruthenicus складывается в сосняке вейниковом (ФЦП2). Местообитания характеризуются высокими морфологическими показателями, плотностью и высокой долей прегенеративных и генеративных фракций. Выводы. Ракитник русский является своеобразным соэдификатором коренных типов леса подзоны южной тайги. Его экологическая пластичность, неприхотливость и морозостойкость позволяют входить в состав подлеска лесопарков г. Екатеринбурга. В Уктусском лесопарке особи ракитника произрастают на бурой лесной, типичной, обычной, маломощной и легкосуглинистой почве. В целом почва обладает благоприятными агрохимическими свойствами для произрастания растений, но высокая скелетность и низкое содержание K2О и Р2О5 уменьшают почвенное плодородие. Исследованные фрагменты ценопопуляции Chamaecytisus ruthenicus являются нормальными в большинстве местообитаний полночленными с одновершинными онтогенетическими спектрами, которые способны формировать самоподдерживающиеся в течение нескольких поколений местообитания и распространяться на значительной территории. В онтогенезе ракитника русского выделены три периода и шесть онтогенетических состояний. Онтогенетическая структура ракитника имеет три типа спектра – левосторонний, центрированный и правосторонний. Различие в онтогенетической структуре местообитаний зависит от степени антропогенной нагрузки, экологических условий обитания и колебания погодных условий, которые непосредственно влияют на прорастание семян и темпы развития растений. Показатель индекса виталитета тесно связан с возрастом ракитника в ценопопуляции, высокой виталитетностью характеризуются те местообитания, где преобладают прегенеративные особи. Оценка организменных и популяционных показателей фрагментов ценопопуляции показало, что оптимальные условия для существования являются в сосняке вейниковом, где местообитания характеризуются высокими морфологическими показателями, плотностью и высокой долей прегенеративных и генеративных фракций. Литература 1. Кожевников А.П., Тишкина Е.А. Особенности онтогенетических спектров ценопопуляций Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wol.) Klask. как индикатор их современного состояния на Южном и Среднем Урале // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 4 (72). С.146 – 149. 2. Тишкина Е.А., Абрамова Л.П., Чермных А.И. Комплексное исследованиe фрагментов ценопопуляции Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wol.) Klask. в лесопарковой зоне г. Екатеринбурга // Леса России и хозяйство в них. 2018. Вып. 1 (64). С. 27 – 36. 3. Тишкина Е.А., Абрамова Л.П. Состояние ценопопуляций Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. Ex woloszcz.) Klaskova на Среднем Урале // Леса России и хозяйства в них. 2018. 4 (67). С. 56 – 66. 4. Экология и фитоценотический ареал вида Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz) Klaskova на Южном Урале / С.Н. Жигунова, Н.И. Федоров, Я.О. Гуркова [и др.] // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «Естественные науки». 2012. № 9 (128). Вып. 19. С. 9 – 13. 5. Кожевников А.П., Кожевникова Г.М., Капралов А.В. Лесные ресурсы Урала для рекреации и познавательного туризма. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2009. 156 с. 6. Архив погоды в Екатеринбурге [Электронный ресурс]. URL: https://rp5.ru/. 7. Работнов Т.А. Вопросы изучения состава популяции для целей фитоценологии // Проблемы ботаники: сб. статей. 1950. Вып. 1. С. 465 – 483. 8. Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляций как функция времени и энергетических волновых процессов // Биологические науки. 1975. № 2. С. 7 – 34. 9. Популяционная организация растительного покрова лесных территорий (на примере широколиственных лесов европейской части СССР) / О.В. Смирнова, А.А. Чистякова, Р.В. Попадюк [и др.]. Пущино: Пущинский научный центр РАН, 1990. 92 с. 10. Животовский Л.А. Онтогенетические состояния, эффективная плотность и классификация популяций растений // Экология. 2001. № 1. С. 3 – 7. 11. Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев // Лесоведение. 1989. № 4. С. 51 – 57. 12. Абрамова Л.П., Луганский В.Н. Почвоведение: учебно-методическое пособие для прохождения учебной практики. Для обучающихся очной и заочной формы обучения. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2019. 41 с. 13. Луганский В.Н., Абрамова Л.П., Бачурина А.В. Химический анализ почв: учебно-методическое пособие для проведения лабораторных и практических занятий для обучающихся по очной и заочной формам. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2018. 49 с. DOI 10.37670/2073-0853-2020-83-3-132-137 _________________ * Работа выполнена в рамках государственного задания Ботанического сада УрО РАН.

|

Для авторовСтраничка библиографаВнешний электронный ресурс

СтатистикаПросмотры материалов : 1871586 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

№ 3 (83)

№ 3 (83)