В среднем за 18 лет (2002 – 2019 гг.) гидротермический коэффициент за вегетационный период составил 0,53, что свидетельствует о высокой аридности места проведения опытов. Большую роль в формировании урожайности яровой твёрдой пшеницы играет биологическая активность почвы. На усиление или снижение активизации микробного сообщества во многом оказывают влияние осадки и температурный режим вегетационного периода. Пик активизации микроорганизмов приходится на июнь – июль (в этот же период нами определялась степень разложения льняного полотна). Гидротермический коэффициент двух месяцев (июнь – июль) имел некоторое различие с ГТК вегетационного периода. Так, 10 лет из 18 ГТК за два месяца превышал среднее значение за вегетационный период. В связи с этим нами была определена степень разложения льняного полотна по годам исследований, которая соответствовала уровню биологической активности почвы в %. Наиболее благоприятные погодно-климатические условия для активизации биопроцессов в почве сложились в 2003 г. (уровень биологической активности почвы на обычном фоне достигал 37 % и более). Положительное влияние применения минеральных удобрений на биологическую активность почвы нами отмечено 7 лет из 18 (табл. 2). 2. Урожайность яровой твёрдой пшеницы по чёрному кулисному пару в зависимости от биологической активности почвы и содержания нитратного азота на двух фонах питания

Примечание: А – неудобренный фон, В – удобренный фон.

В 2010 г. в результате острой засушливости вегетационного периода (ГТК = 0,15) процент разложения льняного полотна был ничтожен (биологические процессы в почве были подавлены) и составил на фоне с применением минеральных удобрений 1,7 %. Ввиду сложившегося комплекса неблагоприятных условий урожайность яровой твёрдой пшеницы отсутствовала по двум фонам питания. Отсутствие урожайности твёрдой пшеницы отмечалось также в 2005 и 2006 гг. Применение минеральных удобрений положительно влияет на аккумуляцию нитратного азота в почве, как в период посева яровой твёрдой пшеницы, так и к моменту её уборки. В среднем за 2002 – 2019 гг. внесение удобрений привело к увеличению содержания нитратного азота в период посева на 1,7 мг (21,5 %), в период уборки – на 0,3 мг (4,3 %) на 100 г почвы. Яровая твёрдая пшеница проявляет положительную реакцию на применение минеральных удобрений. В среднем за 2002 – 2019 гг. применение минеральных удобрений было эффективным, прибавка урожайности составляла 0,12 ц с 1 га. В 2002, 2012 и 2014 гг. эффект от применения удобрений отсутствовал. В 2002 г. отмечалась отрицательная реакция на удобрения. Ввиду большого содержания нитратного азота и повышенной биологической активности почвы на обычном (без удобрения) фоне была получена урожайность твёрдой пшеницы 0,87 т с 1 га, что на 0,12 т (16 %) выше, чем на интенсивном фоне. В таблицах 3 и 4 подведены итоги регрессии для биологической активности почвы под посевами яровой твёрдой пшеницы по чёрному кулисному пару в сопряжении с гидротермическим коэффициентом за вегетацию и за июнь, июль на двух по интенсивности фонах питания. 3. Итоги регрессии для зависимой переменной: биологическая активность почвы под посевом яровой твёрдой пшеницы по чёрному пару

4. Итоги регрессии для зависимой переменной: биологическая активность почвы под посевом яровой твёрдой пшеницы по чёрному пару

Данные таблицы 3 свидетельствуют о высоком уровне значимости Р-уров. = 0,0010 и 0,0001. Доля влияния фактора (ГТК за период вегетации) на уровень биологической активности на обычном (неудобренном) фоне составляла 76 %, а на удобренном – 82 %, что ещё раз подтверждает эффективность применения минеральных удобрений в повышении биоактивности почвы. В таблице 4 представлена зависимость биологической активности почвы от температуры воздуха и осадков (ГТК) летних месяцев (июнь и июль). Интенсивность протекания микробиологических процессов на неудобренном фоне на 77 % зависит от ГТК июня и на 41 % – от ГТК июля. На удобренном фоне влияние ГТК в июне составляло 54 %, в июле – 67 %. В таблице 5 представлена зависимость урожайности яровой твёрдой пшеницы на удобренном и неудобренном фонах питания от ГТК мая и июня. Доля влияния фактора ГТК мая на неудобренном фоне составляла 35 %, ГТК июня – 39 %. При применении минеральных удобрений под твёрдую пшеницу доля влияния фактора ГТК мая составила 38 %, ГТК июня – 34 %. 5. Итоги регрессии для зависимой переменной: урожайность яровой твёрдой пшеницы по чёрному кулисному пару

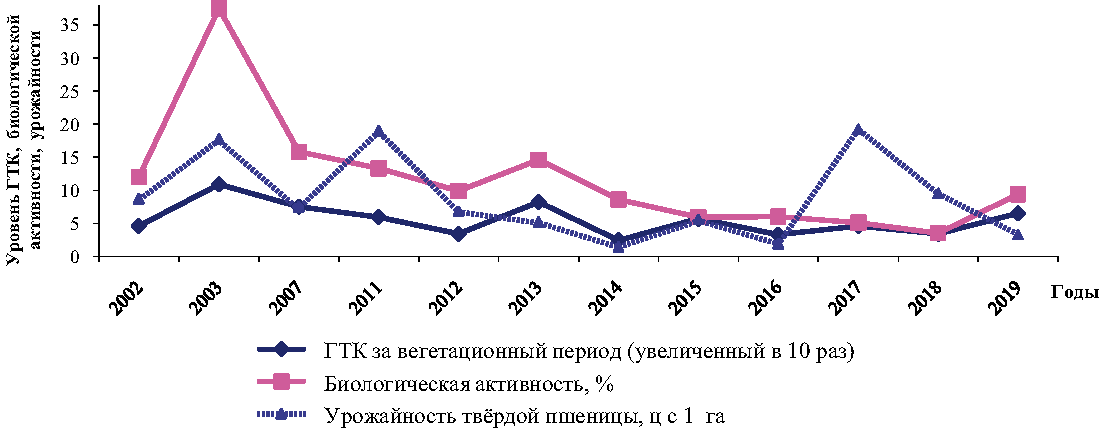

На рисунке 1 показан уровень урожайности яровой твёрдой пшеницы и биологической активности почвы под её посевами в последействии чёрного кулисного пара на обычном (без удобрений) фоне.

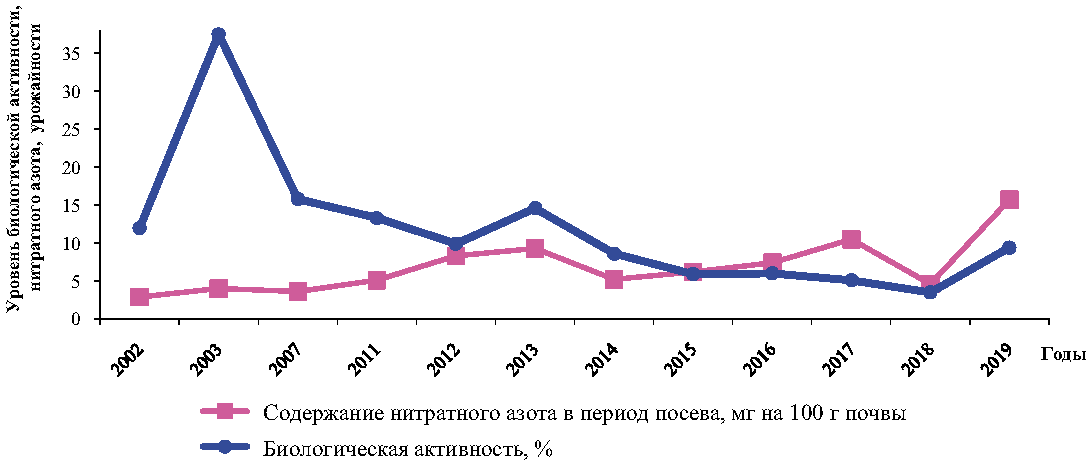

Рис. 1 – Уровень урожайности и биологическая активность почвы под посевом яровой твёрдой пшеницы в последействии чёрного кулисного пара на неудобренном фоне На рисунке 2 показано содержание нитратного азота в период посева твёрдой пшеницы и степень его влияния на микробиологические процессы в почве. Графически видно, что при увеличении содержания нитратного азота повышается уровень биоактивности почвы.

Рис. 2 – Биологическая активность почвы и содержание нитратного азота под посевом яровой твёрдой пшеницы в последействии чёрного кулисного пара на неудобренном фоне Выводы. 1. Яровая твёрдая пшеница проявляет положительную реакцию на минеральные удобрения, и в среднем за 18 лет исследований прибавка урожайности от их применения составила 0,12 т с 1 га. 2. При увеличении нитратного азота под посевами яровой твёрдой пшеницы повышается уровень биологической активности почвы. 3. Результаты наших исследований позволили установить связи ГТК с биологической активностью почвы. При увеличении гидротермического коэффициента активизируется микробиологическая активность почвы. Литература 1. Влияние предшественников на продуктивность яровой твёрдой пшеницы, усвоение осадков и весенние запасы влаги в почве на чернозёмах южных степной зоны Южного Урала / Н.А. Максютов, В.Ю. Скороходов, Д.В. Митрофанов [и др.] // Животноводство и кормопроизводство. 2018. Т. 101. № 2. С. 194 – 200. 2. Аникович В.Ф., Кремер Г.А. Приёмы совершенствования технологии возделывания твёрдой пшеницы // Пути увеличения производства зерна в Оренбургской области. Уфа, 1987. С. 16 – 20. 3. Бесалиев И.Н., Крючков А.Г. Обеспеченность растений яровой твёрдой пшеницы азотом в зависимости от условий агротехники и её урожайность // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. № 5 (61). С. 27 – 30. 4. Бесалиев И.Н., Тухфатуллин М.Ф. Урожайность сортов твёрдой пшеницы на фоне различных видов основной обработки почвы в Оренбургском Предуралье // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2009. Т. 1. № 1 (21). С. 22 – 23. 5. Сандакова Г.Н. Твёрдая пшеница в целинных районах Оренбургского Зауралья: перспективы производства // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2004. № 1 С. 30 – 31. 6. Крючков А.Г., Тейхриб П.П., Попов А.Н. Твёрдая пшеница (современные технологии возделывания). Оренбург: ООО «Орен. кн. изд-во», 2008. 704 с. 7. Ряховский А.В., Ярцев Г.Ф., Кравченко В.Н. Применение удобрений под полевые культуры // Агробиологические особенности, технологии возделывания и параметры высокопродуктивных агроценозов полевых культур в условиях Южного Урала: научные труды. Юбилейный выпуск / под науч. и общ. ред. проф. Г.В. Петровой. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2006. С. 54 – 72. 8. Гулянов Ю.А., Карпов М.С., Коренной А.С. Влияние озимой пшеницы на урожайность зерна на чернозёмах Южного Урала // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. № 1 (57). С. 23 – 26. 9. Биологическая активность почвы в специализированном севообороте при использовании пожнивного сидерата и соломы в качестве удобрения / В.Г. Лошаков, В.Т. Емцев, Л.К. Нице [и др.] //Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 1986. № 4. С. 10 – 17. 10. Бесалиев И.Н., Крючков А.Г. Обеспеченность растений яровой твёрдой пшеницы азотом в зависимости от условий агротехники и её урожайность // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. № 5 (61). С. 27 – 30. 11. Оценка биологического состояния южного чернозёма под разными севооборотами / ЮМ. Возняковская, Ю.Ф. Курдюков, Л.П. Лощинина [и др.] // Почвоведение. 1996. № 9. С. 1107 – 1111. 12. Кирюшин В.И. Классическое наследие и современные проблемы агропочвоведения // Почвоведение. 1996. № 3. С. 269 – 276. 13. Панников В.Д., Минеев В.Г. Почва, климат, удобрение и урожай. М.: Колос, 1977. 414 с. 14. Биологическая активность почвы под посевом проса в зависимости от предшествующих звеньев севооборотов на чернозёмах южных Оренбургского Предуралья / В.Н. Жижин, В.Ю. Скороходов, Ю.В. Кафтан [и др.] //Вестник мясного скотоводства. 2013. № 2 (80). С. 124 – 126. 15. Микробиологические процессы в ризосфере при различных обработках почвы / Н.Н. Терещенко, Н.А. Лапшинов, В.Н. Пакуль [и др.] //Достижения науки и техники АПК. 2011. № 12. С. 12 – 15. 16. Скороходов В.Ю. Накопление и использование нитратного азота различными видами пара в период их парования на чернозёмах южных Оренбургского Предуралья // Животноводство и кормопроизводство. 2018. Т. 101. № 1. С. 204 – 212. 17. Федорец Н.Г., Медведева М.В. Методика исследования почв урбанизированных территорий / Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2009. 84 с. 18. Васильев А.А. Изменение климата на Урале // Инновация и модернизация сельскохозяйственного производства в условиях меняющегося климата: матер. междунар. науч.-практич. конф. Оренбург: ГНУ Оренбургский НИИ сельского хозяйства РАСХН, 2011. 362 с.

DOI 10.37670/2073-0853-2020-83-3-51-57 _________________ * Исследование выполнено в соответствии с планом НИР на 2018 – 2020 гг. ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН по теме № 0761-2019-0003.

|

Для авторовСтраничка библиографаВнешний электронный ресурс

СтатистикаПросмотры материалов : 1871599 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

№ 3 (83)

№ 3 (83)