Цель исследования состояла в получении экспериментальных результатов показателей молочной продуктивности и качества молока коров симментальской породы, а также помесных первого и второго поколения, полученных при скрещивании симментальских особей с голштинскими быками, для совершенствования способов и методов производства молока в аграрном предприятии при оптимизации строения производительной структуры молочного скотоводства Оренбургской области. Материал и методы исследования. Исследование выполнялось на 54 коровах симментальской породы. Опыт выполнен в естественно-географических и климатических условиях Оренбургской области. В исследовании ставилась задача приобретения новых экспериментальных данных по увеличению показателей молочной продуктивности симментальских коров для последующего совершенствования их генетического потенциала. В ходе эксперимента была определена задача изучения показателей молочной продуктивности наиболее многочисленной в области популяции симментальских особей и помесных коров. В начале исследования провели перегруппировку животных в стаде, в результате чего было образовано три группы коров (n = 18) по второй лактации. I гр. образовали из чистокровных симментальских особей, II – из помесных (F1) симментал × голшинских первого поколения (1/2 кровность), III – из помесных (F2) второго поколения (3/4 кровность). Коровы содержались в помещении в одинаковых условиях и на одном рационе, составленном по периодам года. Потребление животными заданных кормов определялось ежедневно взвешиванием несъеденных остатков. Использовалось оборудование ЦКП ФНЦ БСТ РАН, аттестат аккредитации RARU21IIФ59 ОТ 12.10.2015 www.4KN-6cT.p4>; http://ckp- rf.ru/ckp/77384 [8]. Результаты исследования. При проведении исследования по генетическому совершенствованию коров симментальской породы в направлении увеличения молочной продуктивности и повышения качества молока путём скрещивания с производителями улучшающей голштинской породы методом искусственного осеменения получены следующие результаты. Молокопродуктивность исследуемых в опыте коров оказалась в среднем по трём группам несколько выше среднего областного показателя. По таблице 2 следует, что удой за 305 дн. лактации в I гр. был близким к среднему показателю по области – 3664 кг. У помесей первого поколения II гр. удой составил на 388 кг выше в сравнении с чистокровными сверстницами, у помесей второго поколения III гр. – на 759 кг больше, чем у симменталов, и на 371 кг больше по сравнению с помесями первого поколения. Прибавка надоя молока в 20,7 % между чистопородными и помесными коровами второго поколения указывает на имеющийся резерв увеличения молочной продуктивности в области. Жирность молока как показатель, имеющий значение при выработке масла, в нашем исследовании оказалась большей в I гр. у симментальских коров и составила 3,85 %. Помеси 1/2 кровности уступали им на 0,06 %, а 3/4 кровности – на 0,13 %. Однако, учитывая повышенное значение показателя удоя помесных животных, следует отметить, что за 305 дней лактации большее количество жира получено в молоке помесей 3/4 кровности (F2) – 164,54 кг, и в молоке полукровных помесных особей (F1) – 153,57 кг. Полученное количество жира от помесных коров превышало количество жира в молоке чистокровных сверстниц на 23,48 (II гр.) и 12,51 кг (III гр.) соответственно. Из этого можно сделать вывод о том, что, несмотря на несколько меньшую жирномолочность молока, полученного от помесных коров первого и второго поколения, выход продукции в форме общего жира, а соответственно и показатели продуктивности у помесей оказались выше по сравнению с чистопородными симментальскими сверстницами. Также следует отметить, что у помесных особей живая масса была более высокой. Разница в показателях живой массы между трёхчетвертными помесными коровами и симментальскими чистокровными составила 5,5 кг, или 1,16 %, а между массой животных 1/2 кровности (F1) и чистопородными – 27,8 кг, или 5,61 %. Более высокая живая масса помесных особей обоих поколений и большее количество молока, полученного от них за лактацию, определили выход молока на 100 кг массы коровы, который составил 818,09 кг у полукровных особей и 935,1 кг – у трёхчетвертных. У симментальских особей он был меньше на 4,2 и 16,9 % соответственно. Среднесуточный удой коров также был разным в течение лактации по группам. Максимальным среднесуточным удоем отличались помесные коровы 3/4 кровности, составив 14,5 кг, помеси 1/2 кровности – 13,29 кг. Удой симментальских особей был меньше и составил только 12,01 кг, оказавшись минимальным среди изучаемых генотипов. Анализируя и подводя итоги по показателям продуктивности коров, приведённые в таблице 2, можно сделать вывод о том, что существуют возможности и имеются резервы для увеличения молокопродуктивности коров, разводимых в резко континентальных природно-климатических условиях степной зоны Оренбургской области, путём скрещивания с улучшающими породами молочного направления продуктивности. 2. Молокопродуктивность исследуемых коров (X ± Sx)

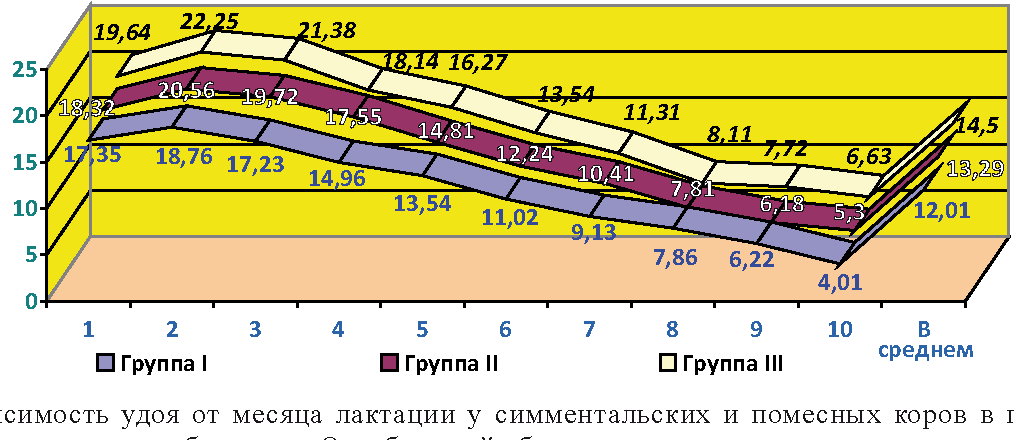

В таблице 3 представлены результаты изучения зависимости максимального суточного удоя от генотипа коров и коэффициент равномерности удоя чистопородных и помесных животных. Максимальный суточный удой зафиксирован у помесных особей 3/4 кровности, минимальный – у симментальских сверстниц. Разница между ними составила 7,73 кг, или 28,96 %. Помеси F1 занимали промежуточное положение между ними, опережая на 2,7 кг симментальских сверстниц и уступая на 5,03 кг помесным F2 (3/4 кровность) коровам. Коэффициент падения удоя у симментальских коров был на уровне 193,25; у помесных ½ кровность (F1) – 187,07 и у помесных ¾ кровность (F2) – 165,72. С показателями максимального суточного удоя и коэффициентом равномерности удоя взаимосвязаны показатели удоя по месяцам лактации. 3. Коэффициент равномерности удоя в зависимости от генотипа коров

Динамика удоя по месяцам лактации коров разных генотипов в природно-климатических условиях степной зоны Южного Урала отражена на рисунке 3. У коров всех генотипов в период от 1-го до 2-го месяца лактации происходит увеличение удоя, достигая максимального значения к 3-му и до 4-го месяца лактации. С 1-го по 4-й месяцы лактации удой продолжал оставаться на высоком уровне относительно всего периода лактации. Начиная с 4-го месяца происходит дальнейшее понижение удоя с разной интенсивностью по месяцам лактации и генотипам. Минимальное значение за всю лактацию удой принимает в последний 10-й месяц лактации у коров всех генотипов.

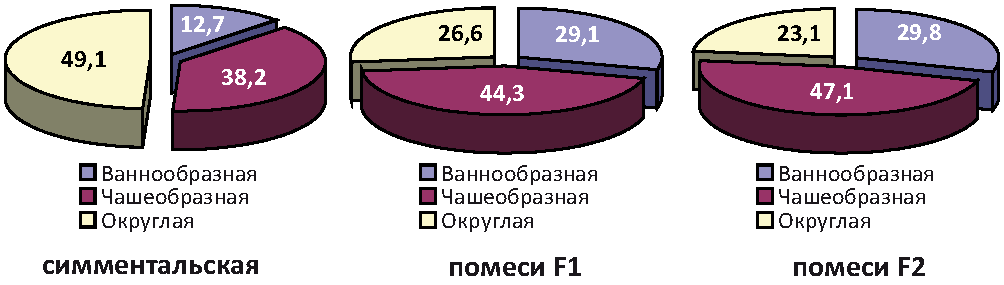

Рис. 3 – Зависимость удоя от месяца лактации у симментальских и помесных коров в природно-климатических особенностях Оренбургской области, кг Проявление влияния генотипа на форму вымени коров и, как следствие, воздействие формы вымени на надой молока коров представлено на рисунке 4.

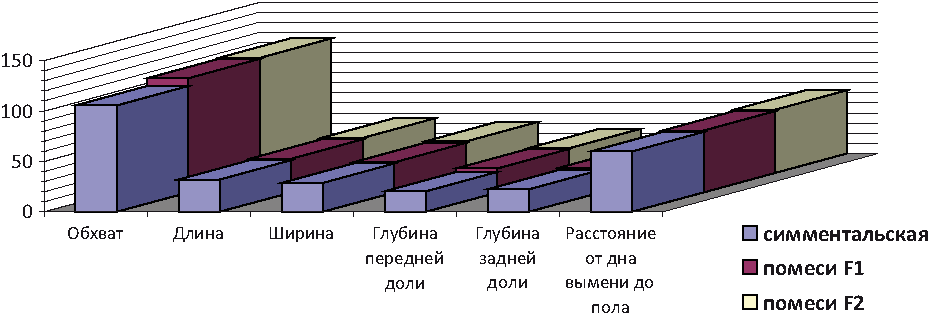

Рис. 4 – Зависимость формы вымени коров от генотипа, % Анализируя рисунок 4, можно констатировать, что способствующие повышенной молокопродуктивности ваннообразная и чашеобразная формы вымени преобладали у помесных коров. Причём большее количество животных с указанными формами вымени было в III группе. Кроме формы вымени на величину удоя и показатели продуктивности коровы оказывают показатели промера вымени. Приведённые на рисунке 5 показатели промера вымени коров разных генотипов также подтверждают то, что исследуемые животные, обладавшие большими значениями показателей промера вымени, имели более высокие показатели молокопродуктивности. В нашем исследовании – это помесные особи первого и второго поколений. Симментальские сверстницы достоверно уступали им по всем изучаемым в нашем исследовании показателям промера вымени, хотя и незначительно.

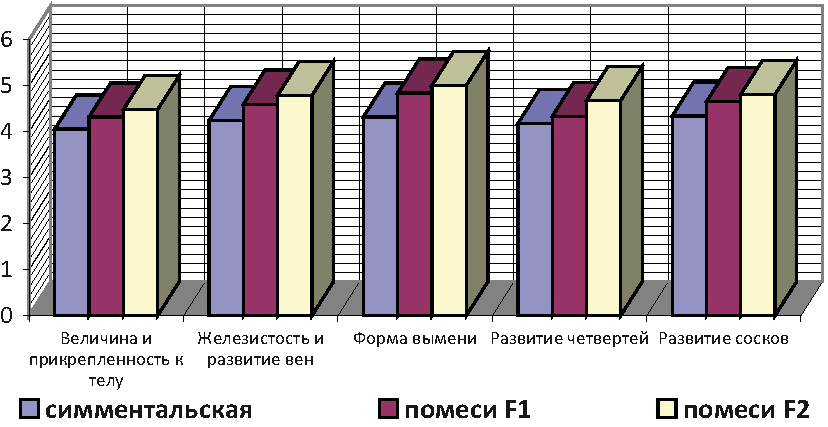

Рис. 5 – Некоторые показатели промера вымени, см Морфологические свойства вымени, оценённые в баллах, представлены на рисунке 6. По всем показателям большее количество баллов присвоено вымени помесных коров ¾ кровности (F2). Меньшим количеством баллов характеризовалось вымя симментальских особей. Промежуточное положение по количеству полученных баллов занимали помесные животные 1/2 кровности (F1).

Рис. 6 – Показатели оценки морфологических свойств вымени (баллов) Результаты изучения показателей промера вымени и балльная оценка морфологических свойств вымени показывают имеющиеся резервы увеличения молочной продуктивности коров в природно-климатических условиях Оренбуржья путём генетического совершенствования породной группы молочного скота. Генотип животных оказал положительное влияние на изучаемые показатели, в результате чего произошло заметное увеличение молочной продуктивности коров. Выводы. В результате проведённого исследования и анализа полученных данных установлено увеличение показателей молочной продуктивности у помесных особей. С увеличением с ½ кровности до ¾ кровности по голштинам показатели молочной продуктивности коров повышаются. Достоверно увеличиваются такие показатели, как удой за 305 дней лактации, количество полученного молочного жира, среднесуточный удой, коэффициент равномерности удоя в зависимости от генотипа коров. Проводя селекцию коров на увеличение показателей молочной продуктивности, следует надеяться на выравнивание равномерности удоя по периодам лактации. При оценке генотипа коров значение имеют форма и величина вымени, форма четвертей вымени и сосков, прочность прикрепления вымени к телу, равномерность развития долей вымени, расстояние от дна вымени до пола. В связи с этим необходимо проводить исследования в направлении изыскания способов увеличения показателей продуктивности молочных коров в природно-климатических условиях Оренбургской области. Полученные результаты исследований на коровах симментальской породы разных генотипов, разводимых на территории Оренбургской области, могут быть использованы в совершенствовании и создании программ селекции молочного скота. Литература 1. Косилов В.И., Харламов А.В., Газеев И.Р. Влияние кормовой добавки Биодарин на потребление и использование питательных веществ кормов тёлками симментальской породы // Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящ. 90-летию со дня рождения Ш.И. Шихсаидова. Махачкала, 2019. С. 303 – 309. 2. Влияние кормовых добавок на химический состав молока коров / Ф.Н. Байгенов, Т.А. Иргашев, М.О. Каримова [и др.] // Современные проблемы зоотехнии: матер. II междунар. науч.-практич. конф., посвящ. памяти доктора сельскохозяйственных наук, профессора Муслимова Бакытжана Муслимовича. Костанай, 2019. С. 52 – 57. 3. Демидова М. Сколько коров в стаде [Электронный ресурс]. URL: http://organogold-online.ru/info/skolko-korov-v-stade/ https://yakapitalist.ru/finansy/skolko-v-rossii-korov/. 4. Демидова М. Эксперты сельхозпереписи посчитали, сколько в России коров [Электронный ресурс]. URL: https /organogold-online.ru/info/skolko-korov-v-stade/ https://yakapitalist.ru/finansy/skolko-v-rossii-korov/. 5. По данным Росстата, средний надой молока на корову в сельхозорганизациях РФ превысил 6 тыс. кг [Электронный ресурс]. URL: https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/molochnaya-produktivnost-korow. html. © DairyNews.ru https://www.dairynews.ru/news/po-dannym-rosstata-sredniy-nadoy-moloka-na-korovu-.html. 6. Молочная продуктивность коров в сельхозорганизациях РФ выросла на 3,8% [Электронный ресурс]. URL: https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/molochnaya-produktivnost-korow. html (Источник:) https://milknews.ru/ analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/molochnaya-produktivnost-korow.html © Milknews Новости молочного рынка. 7. Панин В.А. Генетический контроль селекционного процесса в молочном скотоводстве // Эффективное животноводство. 2019. № S5(153). С. 66 – 68. 8. Панин В.А. Оценка генотипа по генам CSN3 и LGB, влияющим на синтез молочного белка и жира в молоке симментальских коров // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2020. № 1 (81). С. 197 – 201. 9. Бельков Г.И., Панин В.А. Повышение генетического потенциала продуктивности симментальского и красного степного скота путём скрещивания с голштинской породой // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2015. № 4 (54). С. 101 – 104. 10. Лукина М.Г., Косилов В.И. Эффективность скрещивания коров красной степной и чёрно-пёстрой пород с симменталами // Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных. Оренбург, 2019. С. 68 – 71. 11. Воспроизводительная способность тёлок разных генотипов / И.Н. Айтжанова, Е.Б. Джуламанов, К.М. Джуламанов [и др.] // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. 2019. № 4 (57). С. 6 – 12. DOI 10.37670/2073-0853-2020-82-2-241-247

|

Для авторовСтраничка библиографаВнешний электронный ресурс

СтатистикаПросмотры материалов : 1885901 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

№ 2 (82)

№ 2 (82)