Примечание: 0 – коэффициенты статистически незначимы.

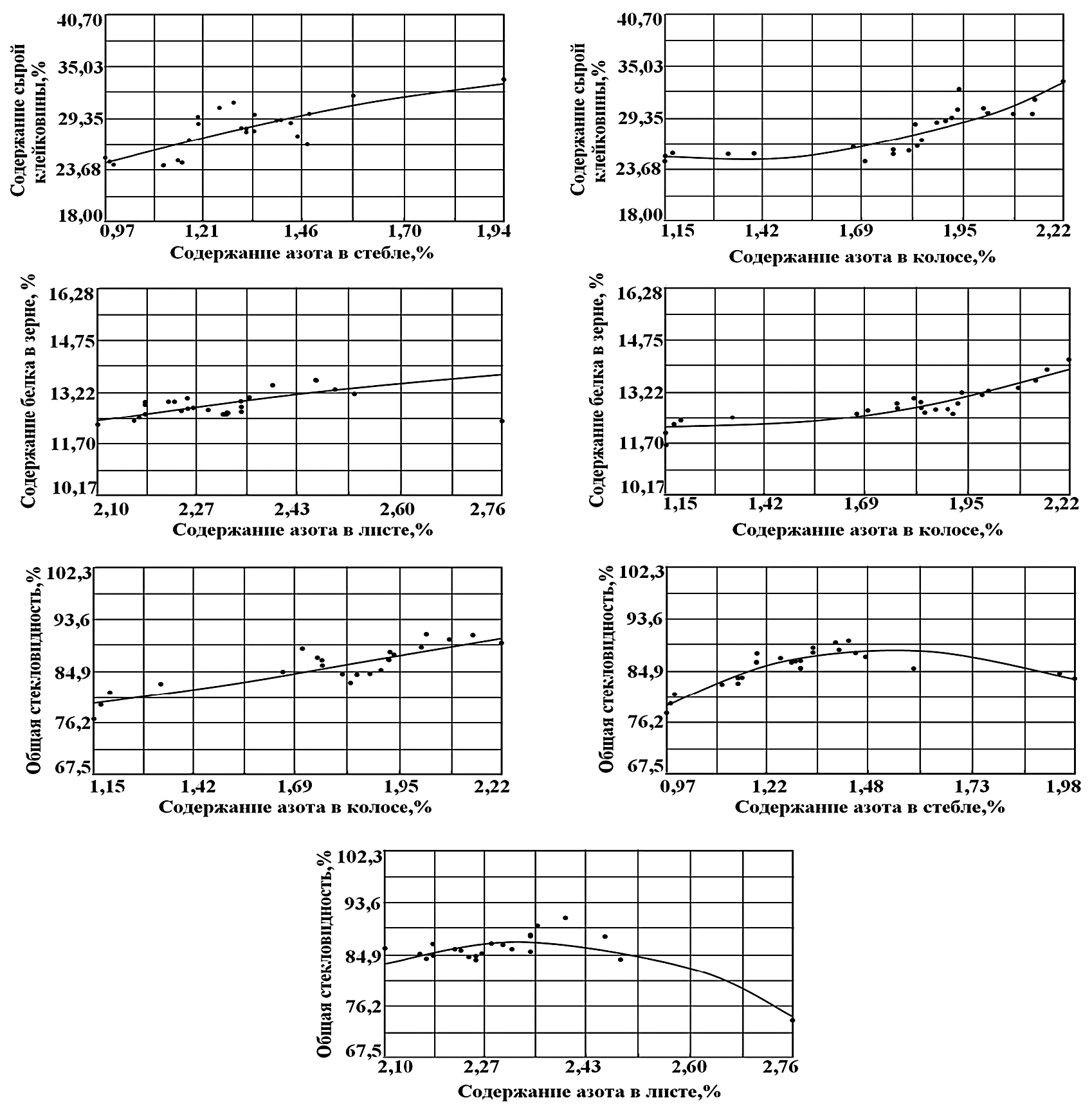

Рис. 1 – Зависимость показателей качества зерна яровой твёрдой пшеницы от содержания азота в различных органах растения Содержание белка слабо коррелировало с содержанием азота в стебле. Содержание азота в листе не имело достоверной связи с содержанием и качеством клейковины. Рост стекловидности зерна твёрдой пшеницы до 78 – 90 % обусловливается ростом содержания азота в зерне до 2,22 % в колосе и до 2,34 % в листе. При значениях азота в стебле 1,94 % и в колосе 2,22 % обеспечивается содержание сырой клейковины не менее 33 %. Содержание белка в пределах 13,7 – 13,9 % соответствует максимальному в годы исследования содержанию азота в листе (2,76 %) и колосе (2,22 %). Таким образом, для большинства показателей качества зерна их оптимальные и максимальные значения обеспечиваются максимальными значениями содержания азота в фазе колошения, которые определяются благоприятностью погодных факторов для формирования вегетативной массы. Содержание азота в листьях твёрдой пшеницы в фазе колошения в зависимости от условий лет изменялось несущественно, тогда как содержание в стебле и колосе в значительной степени зависело от погодных факторов (табл. 2). Соотношение между органами по накоплению данного элемента имело различия. 2. Содержание азота в вегетативных органах и зерне яровой твёрдой пшеницы в зависимости от условий лет и способов обработки почвы

В 2016 г. соотношение по накоплению азота в фазу колошения составляло по фону вспашки: листья – 50,2 %, стебель – 20,0 %, колос – 29,8 %; по фону безотвального рыхления зяби – соответственно 49,4; 21,45; 29,25 %. В более влажном 2017 г. соотношение по распределению азота по органам было иным: больше его содержалось в колосе (34,8 – 35,2 %), а также в стебле (23,8 – 24,7 %) и снизилось в листьях (40,2 – 41,4 %). В условиях 2018 г. распределение азота между органами было практически идентичным показателям 2017 г. Остаточное количество азота в вегетативных органах (лист, стебель) в некоторой степени определялось благоприятностью лет. В более увлажнённые годы сохранность данного элемента в листе была выше. Сравнение содержания азота в период его максимального накопления и остаточного количества в органах показывает, что основным резервом для накопления его в зерне является лист. Расчёт реутилизации данного элемента из различных органов показал, что степень реутилизации из вегетативных органов по сорту Безенчукская 210 в 2016 г. составляла по фону вспашки 59,2 %, в 2017 г. – 69,2 %, в 2018 г. – 67,3 %. Высокие значения реутилизации связаны с засушливостью второй половины вегетации. Сортовые различия по накоплению и распределению азота по органам растений были незначительны, что объясняется их принадлежностью к одной среднеспелой группе. Содержание белка в зерне твёрдой пшеницы в среднем за годы опытов оказалось несколько выше при возделывании сортов по фону вспашки. На показатель количества сырой клейковины варианты обработки почвы не повлияли. Наибольшие показатели по содержанию белка (14,8 %) и сырой клейковины (34 %) получены у сорта Оренбургская 10 в 2018 г., а наименьшие значения по содержанию белка (12,0 %) – у сорта Оренбургская 10 в 2016 г., а клейковины (22,0 %) – у сорта Безенчукская 210 в 2017 г. В зерне пшеницы сорта Оренбургская 10 на обоих фонах содержалось больше белка и сырой клейковины. 3. Содержание азота в вегетативных органах и зерне различных сортов яровой твёрдой пшеницы в зависимости от способов обработки почвы

4. Содержание белка и клейковины в зерне сортов яровой твёрдой пшеницы в зависимости от приёмов основной обработки почвы

Вывод. Формирование качества зерна яровой твёрдой пшеницы определяется помимо погодных факторов периода вегетации также накоплением и соотношением азота в вегетативных органах. Изученные показатели качества зерна достоверно связаны с количеством азота в колосе. Засушливость второй половины вегетации обусловливает высокую степень реутилизации данного элемента из вегетативных органов. Литература 1. ГОСТ 9353 – 2016. Пшеница. Технические условия. М.: Стандартинформ, 2016. 2. Шиятый Е.И., Пуалаккайнан Л.А. Качество зерна яровых культур и адаптация агротехнологий к почвенно-климатическим условиям // Сельскохозяйственная биология. 2008. № 1. С. 3 – 15. 3. Головоченко А.П., Киселева М.Ю. Белковый комплекс хлебопекарной пшеницы Среднего Поволжья. Самара, 2005. 212 с. 4. Zhao H., Dai T., Jiung D., Cao W. Effects of high temperature on key entymes involved in starch and protein formation in grains of two wheat cult wars // J. Agron. Crop Sci. 2007. V. 194. Iss. 1. P. 47 – 54. 5. Бесалиев И.Н., Сандакова Г.Н. Урожайность яровой твёрдой пшеницы в зависимости от параметров показателя атмосферной засушливости периода вегетации в Оренбургском Предуралье и Зауралье // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2018. № 4 (72). С. 62 – 66. 6. Barbottin A., Lecomte С., Bouchard C., Jeuffroy M.H. Nitrogen remobilization during grain filling in wheat: Genotypic and environmental effect // Crop Sci. 2005. V. 45. P. 1141 – 1150. 7. Fontaine J.-X., Ravel C., Pageau K. et al. A quantitative genetic study for elucidating the contribution of glutamine synthetase, glutamate dehydrogenase and other nitrogen-related physiological traits to the agronomic performance of com mon wheat // Theor. Appl. Genet. 2009. V. 119. P. 645 – 662. 8. Продукционный процесс в посевах пшеницы / В.А. Кумаков, Б.В. Березин, О.А. Евдокимова [и др.]. Саратов, 1994. 203 с. 9. Yang L., Mickelson S., See D. e.a. Genetic analysis of the function of majorleaf proteases in barley (Hordeumvulgare L.) nitrogen remobilization. J. Exp. Bot., 2004. № 55. P. 2607 – 2616. 10. Соque M., Ga11ais A. Genetic variation for nitrogen remobilization and postsilking nitrogen uptake in maize recombinant inbred lines: heritabilities and correlations among traits. Crop Sci. 2007. № 47. P. 1787 – 1796. 11. Kichey Т., Hire1 В., Heumez E. e.a. In winter wheat (Triticumaestivum L.), post-anthesis nitrogen uptake and remobilisation to the grain correlates with agronomic traitsand nitrogen physiological markers. Field Crops Res. 2007. № 102. P. 22 – 32. 12. Пасынкова Е.Н., Завалин А.А. Роль колоса, листьев, стеблевых узлов и междоузлий в накоплении белка в зерне яровой пшеницы // Достижения науки и техники АПК. 2012. № 9. С. 27 – 29. 13. Павлов А.Н. Физиологические причины, определяющие уровень накопления белка в зерне различных генотипов // Физиология растений. 1982. Т. 29. Вып. 4. С. 767 – 779. 14. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). Изд. 5-е, доп. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с. 15. ГОСТ 13496.4 – 93. Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё. Методы определения содержания азота и сырого протеина. М.: Стандартинформ, 2011. 16. ГОСТ Р54478 – 2011. Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице. М.: Стандартинформ, 2012. 20 с. DOI 10.37670/2073-0853-2020-83-3-47-51 _________________ * Работа выполнена в рамках госзадания № 0761-2019-0004.

|

Для авторовСтраничка библиографаВнешний электронный ресурс

СтатистикаПросмотры материалов : 1871719 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

№ 3 (83)

№ 3 (83)